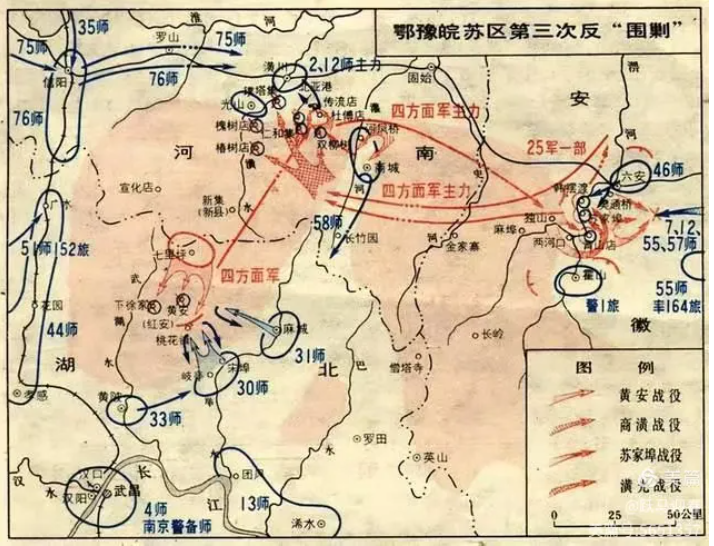

1931年秋,国民党在对中央苏区第三次“围剿”失利后,调转兵力,集结十五个师直捣鄂豫皖苏区。值此危亡之际,红四方面军于黄安七里坪宣告成立,并以雷霆之势发起黄安战役,在中国工农红军战史上写下浓墨重彩的一笔。黄安战役自1931年11月10日持续至12月23日,是红四方面军在总指挥徐向前、政委陈昌浩指挥下,对国民党军第69师实施的一场经典进攻作战。此役采用“围城打援”战术,历经扫清外围、紧缩包围、总攻破城三个阶段,共歼敌1.5万余人,生擒敌师长赵冠英,缴获大批武器装备。更重要的是,黄安战役的胜利使鄂豫皖苏区连成一片,成为红军首次攻克敌军整师设防城市的典范。在这场彪炳史册的战役中,位于现今红安县杏花乡嶂山村的嶂山狙击战以其特殊的历史地位熠熠生辉。

历史坐标:红四方面军的“奠基之战”

杏花乡嶂山村,在中国革命史上留下不可磨灭的印记。据《中国工农红军第四方面军战史》《徐向前回忆录》《秦基伟•故乡的战斗》等权威史料记载,1931年11月,在黄安战役的关键时刻,刚刚完成整编的红四方面军于嶂山一线构筑防线,成功阻击自宋埠、岐亭方向驰援的国民党军主力。这场阻击战堪称红四方面军的“成人礼”。总指挥徐向前亲临火线指挥,在激战中右臂负伤,展现出红军将领身先士卒的英勇本色。王树声、陈赓、许世友、陈锡联、秦基伟等日后功勋卓著的开国将帅,皆在此役中并肩作战,淬炼出深厚的革命情谊。嶂山狙击战的胜利,确保了红军主力对黄安城的合围,对战役全局起到了决定性作用,堪称红四方面军辉煌征程的“奠基之战”。

战略布局:“围城打援”的经典实践

红四方面军指挥员洞察战场态势,敏锐抓住黄安守敌孤立突出的弱点,果断采取“围城打援”战术。战役伊始,红军主力迅速扫清外围据点,切断黄安与宋埠、麻城之间的联系,同时部署精锐部队于嶂山沿线构筑阻击阵地。1931年11月28日起,红四方面军第11师在师长王树声率领下,依托黄安以南的嶂山、五云山等险要地形,构筑数道坚固防线。12月7日,当驻宋埠之敌第30师倾巢来援时,红军采取“诱敌深入”策略,将敌军引入预设伏击圈。12月9日,红军趁敌立足未稳,从两翼发起猛烈突击,全歼敌先头团,余敌溃退。12月18日,敌军再度来犯。在战斗最危急时刻,徐向前总指挥亲率手枪营驰援前线,指挥部队实施反击。据时任手枪连连长秦基伟在《故乡的战斗》中回忆:“总指挥站在山顶马尾松下,子弹从他身边呼啸而过,打得松枝纷落,他仍从容指挥。”正是这种大无畏的革命精神,激励红军将士血战嶂山,最终击溃援敌八个团,确保了黄安战役的最终胜利。

精神传承:红色基因的生动诠释

嶂山狙击战不仅是一场军事胜利,更是一次精神洗礼。其核心价值在于“初创即决战,首战即决胜”的豪迈气概,以及“将星云集,同壕淬炼”的革命情谊。相较于其他红色经典的宏大叙事,嶂山狙击战的故事具有“微雕”般的精细质感。这场战斗集中体现了人民军队听党指挥、不畏强敌、团结奋战、勇于牺牲的宝贵品质,是“万众一心,紧跟党走,朴诚勇毅,不胜不休”红安精神的早期实践。嶂山狙击战也成就了一批共和国高级将领:总指挥徐向前元帅,11师师长王树声大将,10师师长陈赓大将,时任团长许世友上将、陈锡联上将,时任连长秦基伟上将,时任营长王近山中将等。一场战役,将帅云集,也创造了红色中国之最。这种个人命运与革命事业的血肉联系,赋予这段历史格外动人的力量。

时代启示:永不褪色的精神财富

九十四年光阴荏苒,红色嶂山上的硝烟早已散尽,但这场战斗蕴含的精神价值历久弥新。它告诉我们:坚定的理想信念是战胜一切艰难险阻的力量源泉;灵活机动的战略战术是克敌制胜的重要法宝;官兵一致、身先士卒的优良作风是凝聚军心的根本保证;人民群众的拥护支持是革命事业胜利的坚实基础。今日,当我们站在红安这片英雄的热土上,回望嶂山狙击战,我们不仅要铭记这段光辉历史,更要传承其中蕴含的大别山红色基因。在实现中华民族伟大复兴的新征程上,这种“首战用我、用我必胜”的担当精神,“不畏强敌、敢打硬仗”的战斗作风,依然具有重要的时代价值。嶂山狙击战,这座用热血和生命铸就的精神丰碑,永远矗立在鄂豫皖的青山绿水间,矗立在中国革命的历史长廊中,更矗立在每一个追寻初心的共产党人心中。

纪念,是为了更好地传承;回望,是为了更坚定地前行。让我们在新时代的长征路上,继续弘扬红色嶂山精神,书写属于我们这一代人的英雄史诗。