红安网消息 不知是年纪渐长还是对乡愁的眷恋?四五十年前过年的情景在脑海中记得愈发清晰!

记得那时红安的乡村,一进腊月门,村里有壮劳力的家庭就“蹦蹦”地劈起柴火来,他们把平时从山沟沟挖来的树蔸、枯树,用斧头劈成一块块的柴火,整齐地堆在屋檐下,以备过年蒸米打糍粑用。

村民费劲地劈着这种木柴,其缘由主要是那个年代柴火较紧缺,这种柴火焰大、耐烧,蒸煮的糯米香软易熟,打出的糍粑清爽可口。蒸煮糯米后的炭火还可装入火笼取暖。那时,每逢打完糍粑后,大人小孩在那寒冬腊月里穿着破旧的棉衣,每人提着用打完糍粑后未燃尽的炭火装入火笼凑到一块谈天说地,聊着东家长西家短,聊着村子过去一年的分值情况,聊着村里当年最大余粮户是谁家,聊着缺粮户家的窘境。那时,我无意间会发现了一个奇怪的现象:有的人聊着聊着,便故意用火棍操着火笼的火,把火撩得旺旺的,不用说,这个人定是余粮户,家里打糍粑烧的是木头柴火,这种撩火笼的举动其实是炫耀着家里的优越性。偶尔也有人撩着火笼的火时,故意回避着人群,一撩便是草灰沫扬,火气奄奄一息,这个人一般是缺粮户,家里煮糯米时烧的是稻草。

每每到了过年,也就是正月初一这日,一大早,村子就会噼噼啪啪的响起鞭炮声。过年放爆竹是村民各家吃年饭前的习俗,叫“接年”。就如我家土砖墙上的一副对联描述的:爆竹一声除旧岁,春风送暖入屠苏。

那个年代,大年初一这天吃年饭的时间是有讲究的,有的人家习惯一大早吃年饭,也叫吃“开张饭”,这顿饭吃得越早越好,而且菜肴做得要丰盛,但不能全吃光了,叫“抢年”。意思是新的一年鸿运当头,有吃有剩,来年余粮款多。所以到了这一天,各家各户都争先恐后地赶早吃年饭。但其实是那些年,家家户户太穷,一整年基本上闻不到一点肉香,肚子又没有油水,大人小孩早盼着这顿年饭快快到来。特别是孩子们,到了这天,一晚上都睡不着觉,躺在床上嗅着大人烧制的美味佳肴,喉咙里就咽着口水。

记得我家过年时,每逢正月初一,父母就严格遵循这种习俗。这一天,父母早早起了床,生怕把我们吵醒,蹑手蹑脚地点亮了油灯,蟋蟋蟀蟀忙活起来,父亲把灶堂烧得火旺旺的,母亲麻利地制作着美味佳肴。等一切办理妥当父母才喊我们起床,父亲拿出早已买好的鞭炮递给我们兄弟几个,叮嘱我们放爆竹时要注意安全,自己就去为祖人、菩萨烧香拜佛。全部的仪式完成就绪,母亲就把热气腾腾的美味佳肴摆满了一桌。这一天,一向严肃的父亲总是乐呵呵的,父亲说过年开心一年就行好运。

记得有一年,村里有一户人家,家里孩子多,平时吃碗米饭都难。每逢正月初一,他家鞭炮总是响得最早,左邻右舍听见鞭炮响就知道一定是这户人家。那年吃年饭,这户人家起冒了夜,由于当时没有钟表,掌握不了时间,还没跨年他家就放了鞭炮,早早地吃起了年饭,把村里刚睡觉的人吵醒了,大家摇头苦笑。后来,这户人家吃了年饭后坐等天亮拜年,等了一晚仍是慢慢长夜。冬天的夜特别寒冷,一家子人冻得实在难受,只好又回到床上躺着取暖。直到现在,每逢过春节村里年纪大的谈起这件事来,满是辛酸!

吃了年饭,家家户户拜年是千年传承下来的一种风俗。

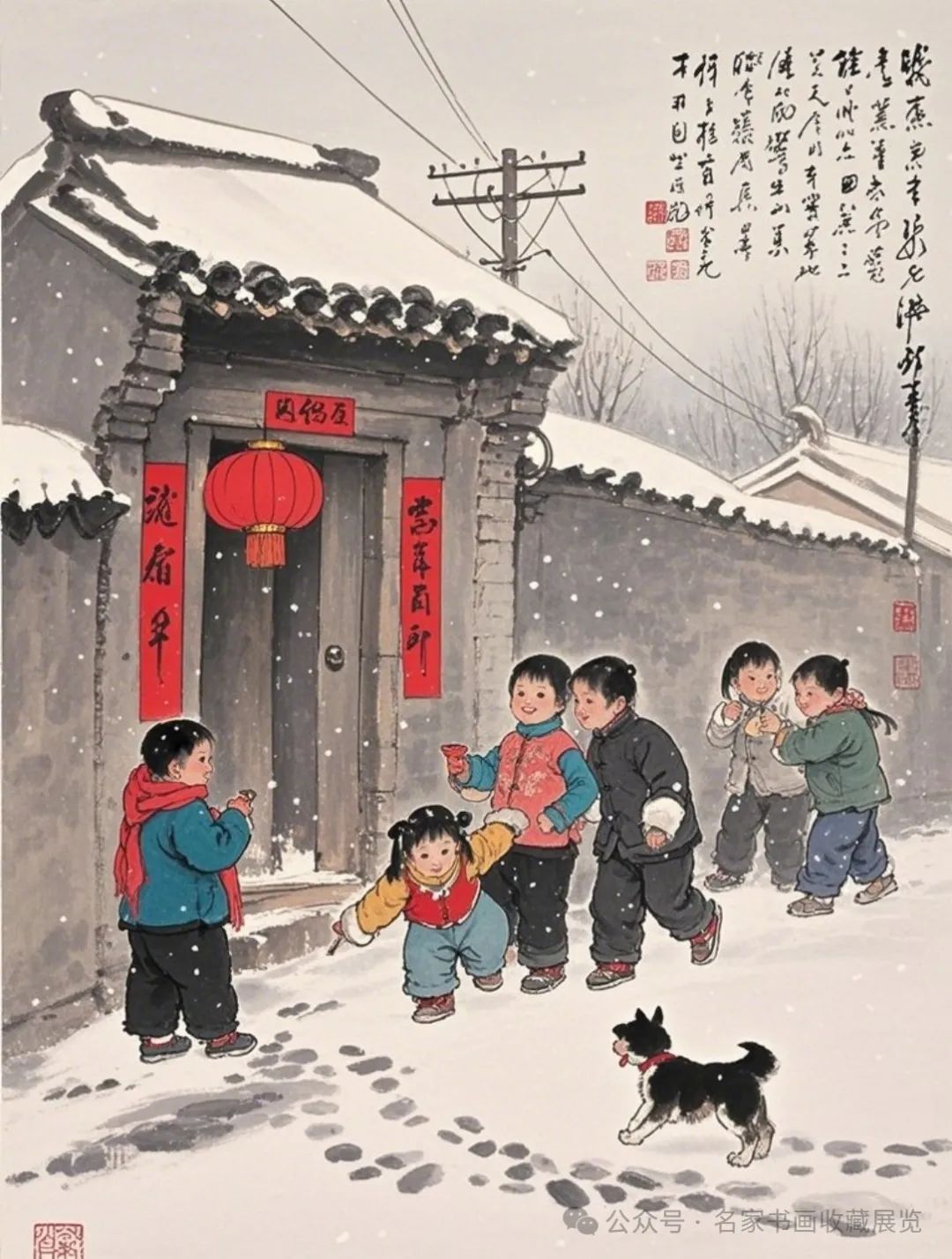

有一年,刚刚下了一夜的雪花,村子白茫茫的。远去的山峦、田野、河滩,被白雪覆盖,一片银装素裹。雪后的村子充满了浓浓的年味。吃了年饭的大人小孩、老人妇女穿着大布粗衣,胸前带着毛主席像章,舔着油嘴,挺着饱涨的肚子,打着嗝儿,纷纷来到村子前聚合,准备随队长到各家各户跟毛主席拜年。大家聚在一起,有说有笑,热热闹闹。孩子们在人群中穿来穿去,打着雪仗,堆着雪人,放着炮竹。村头各家各户的墙头贴着毛主席像、毛主席语录等宣传画。这些红色的图画在雪后初晴的阳光下显得醒目耀眼。湾里人全部到齐整后,队长对着人群大手一挥,村民闹哄哄地跟在队长后面挨家挨户的拜年,从村子东头拜到村子西头。每到一户人家,队长、会计、保管、妇女主任、民兵排长,便虔诚地站在村民堂屋的最前排,跟在后面的村民依次站着,人多屋窄站不下,一些人就站在屋外,对着各家各户土砖墙上贴着的毛主席画像,听着队长高声喊着:“向我们伟大的领袖、伟大的导师、伟大舵手、伟大统帅毛主席拜年!”队长话毕,大家就对着毛主席像恭恭敬敬鞠躬。鞠躬毕,大家又赶到第二家。

时代悄然发生着变化。记得后来的一些年代里,村里拜年慢慢改了花样,在拜年时改由拜主席像为逐家逐户打锣鼓、玩龙灯、舞狮子。

有一年的大年初一,村里吃了年饭的村民照样聚在村头。这一年,人们的精神面貌似乎与过去不尽相同:村民穿着用蓝布卡叽做成的衣服,脚上穿着黄色军用球鞋;年轻的后生穿着黄色军装,着军帽;姑娘们穿着各色花布衣服,脖上系着红色丝巾;孩子们的衣服也是五颜六色,式样各异;有些城里回来的人还穿着喇叭裤,修着包菜头,显得与众不同。人们灰头土脸的面容有了一丝血色和生动。大家聚在一起自娱自乐,敲锣打鼓、舞狮子、玩龙灯。有一年过年,几个年纪大的聚在村前看舞狮子玩龙灯时,一时兴起便耍起了板凳功、九节鞭、三节棍、醉拳等功夫。这些老人都是旧社会过来的人,边玩边讲着过去的荣光,说什么当年他们把几个闯入村里的土匪打得哭爹喊娘;说什么他们活生生地把一个日本兵打死了;说什么土改时与隔壁湾争水打架挖了人家的水渠。大家像听着神话,接着便是热烈的掌声。当村民意犹未尽时,村长大手一挥带着队伍到各家各户舞狮子、打锣鼓拜年。

大家一窝蜂地跟在舞狮子打锣鼓的队伍后面,前呼后拥。一个挑着箩筐的人一刻都不离开队伍,收着拜年礼品。这些耍把戏的村民摆出一副了不得的神态,耳朵上夹着香烟,嘴巴上叼着香烟,脸红脖子粗,摇头晃脑,使出浑身解数,把锣鼓敲得震天响。

一天闹腾下来,会收到发旺人家赠送的成堆香烟、饼干等物资,那个年代这些物资可稀罕着呢!此时,“发旺户”也是极力表现自己的富有,显示自己的地位,鸣着万响炮仗、递着厚重礼物,比着炫富。

领头人“咚”地敲一下锣鼓就扯着喉咙高喊一声:“张老板呃!”

大家嚎:“家中出贵人呃!”

领头人又“咚”地一声喊:“子女长大了呃!”

大家嚎:“个个吃商品粮呃!”

领头人再“咚”地一声喊:“家旺发达呃”

大家又嚎:“快快散礼㖿!”

这嚎声一浪高过一浪,锣鼓也敲得震耳欲聋,狮子舞得风一般,搞得这些人家实在不好意思,连忙唤子女往村头小卖部跑。这下可把那些敲锣打鼓拜年的人乐开了花,看热闹的人更是笑得前仰后合。

时过境迁,随着岁月更迭,这样的年早已远去了!