有人说,80年代的大学校园是属于诗歌的。那个年代的大学里,没有谁的案头不放几本诗集,随手翻开某一个记事本上就可能抄满了诗篇。 那个年代的大学里,任何场合都可能变成诗歌朗诵会,在人前朗诵一首自己的诗,就可能收获粉丝无数。 那个年代的校园诗人们,带着一个诗歌手抄本就可以去整个中国“流浪”,每一所大学里的诗人们都会敞开宿舍的大门,初次相见也如久别重逢。 那个年代的校园诗人们,不再像五四以来诗人们那样学者范儿,他们特立独行,甚至有些激进;他们充满热情,有诗有酒,大学成了诗的江湖。吉林大学作为80年代最早成立诗社的大学之一,在中国当代高校诗歌领域占据重要地位。从赤子心到北极星,从徐敬亚、王小妮、吕贵品到苏历铭、包临轩,再到野舟、丁宗皓、曲枫、伐柯,诗歌传统延续至今。伐柯,如今被人们更多记住的是他“徐远翔”这个原名,作为知名的编剧、影视投资人,站在影视娱乐行业的风口浪尖。而大家殊不知,诗歌的血液一直流淌在他的身体里,伐柯,是个诗人! 伐柯诗六首 一只猫深夜陪主人打牌一只猫深夜陪主人打牌它的双肩所能承受的全部黑暗比一滴烛光更加虚弱比一束民歌,更能触动和擦亮一部森严的法典

是他们,赐予我高秋满室的风声它的高贵,和城市一样令我坚持和终结并且深谙,只需一屡最淡的体香或者耗尽嘴中一枚最轻的词就足以从玩牌者远方的毛发中垂钓到葬送一生的幸福

雪地的爱人抽身而去关上门,世界竟小于一粒古人的骰子它环绕着那漆黑的城,风的脚轻轻地说出了这样的言辞:“如果名家的言论使你们畏缩,请直接师法大自然!”

我是世界一枚小小的骰子用怀旧的力量倾听,雪落空山以及被拒绝在门外的世界用抛向半空的目光迫使我邻近的诗歌在一只猫的注视下缓缓加深睡眠

一只猫深夜陪主人打牌仰卧在它反面的整个冬天比一只冬末的老蝴蝶更加懂得如何安详地去死比我曲折的指向,更为努力地张望一场雪地垂死的爱情

山南的雪这是致命的长夜难眠者在杂乱的记忆中奔命上帝却想把所有的盐运往远东去制造一场更重要的大雪 今夜,那一缕山南的鹅毛反复击打着夜行者的哀伤这朵雪一样的亡花究竟飘荡了十年,五十年,还是八百年像天书一样,温顺地将我覆盖和掩埋 在雅砻河的最深处我清晰地目击到一只翻越掌心的燕子在远远地围观冰川背后的风景云端上的雍布拉康,青稞和酥油浇灌出的秋天或者那些奔走的僧侣 这一切都与她无关她只是在安静地等待一场大雪来温暖她伤心的羽毛以及冰川之上,可以栖居的一片森林哪怕只有一段枯萎的树枝 十年,或者五十年以后那年山南的雪,已经栖居在我的内心就像那些僧侣遗失在雅砻河的乡愁在灵魂最深处侵蚀我奔流的血管钙化成呼吸粗重的盐被驱赶着,去酿造另一场远东的暴雪 可是,我分明清楚地触摸到那只被冰川洗净的燕子,眼含泪水就像古代诗人笔端卷起的千堆雪在半梦半醒之间痛楚地渴望一次命名并且唤醒我的忧伤母亲青年肖像 1双眸蓄满玫瑰的暗香,额头和远物相连它的飘逸令人怀念起麦芒下的春天

母亲盛开于这样的季节她那幽深的黑发是去年遗落的一树桃花被故乡的远物勾连被无数美丽的风声轻轻吹起在噩梦缠身的夜晚揽我入怀

记忆的河流两岸母亲迎风长成一株枣树星光闪耀的长夜我象渴望一束阳光一样,渴望她从树顶降下的一滴露水一次平静的睡眠有时候,为了吃上一棵枣往往要付出一个完整的童年

2七月流火母亲是一面妖娆的旗帜被繁华的远景和农事所包围我在金黄的沙滩上含笑写下她古老的姓氏以及她婀娜的躯干,和水一样的腰肢

明媚而鲜亮的水边丽人样闪烁而透彻的是母亲袒露无余的双乳如同两只溢满水果光泽的谷仓安然地等待着,从容,闲逸。

我懂得了两岸骤起的雨声因而我懂得了一次喧哗一场神秘而高贵的爱情

3

如今,

这一切都不复存在

那水妖般清脆的笑声

已从我寂寞的掌心缓缓流逝

在千里之外

我唯一所能看见的

是秋虫爬行时瑟瑟的细语

我的手掌所能反复摩挲的

只是一截尘封多年的往事

一尊秋叶般枯黄的肖像

4

多年以后

母亲忽然俯下身来

她的额头所能席卷的芬芳

如同远东今夜的雪

悄然击中我的哀伤

一颗暴风雪中夜行的灵魂

怀揣着一堆利器和过冬的火焰

我看见她从雪地转过头来

用一种风的语言,缓缓地对我说:

“他们在黎明时跳着舞离去,

这是到黑暗国度去的庄严舞蹈------”圣诞之手一株米兰花在雪地主持的葬礼收藏你所有站立不动的姿势 我是经年卜居的歌手跌坐在众生逃亡的岸上隔河观望你掌心的温度我已经习惯用这种方式送你的手回家 穿过一生的雪我终将沿途丢失朋友面对一场深入内心的雪我忽然低下头去远方空谷的鸟声以我同样的感动翻阅着炉火旁纷至的信札沿途丢失的朋友寂寞地浮出水面 现在,我所能触摸到的事物越来越少在这样彻骨的深夜除了你连心的十指以及天空下洁白的葬礼谁,还能将这样精致的肌肤从河流注入河流从一个朝代到另一个朝代默默传递到我日益稀薄的睡眠 当你老的时候你优秀而动荡的指纹不再鲜艳请从墙上取下这部诗歌就像抖落一生的雪就像,轻轻地拿走足以洗净一生的灾难敦 煌不要轻易地抵达一年死去一次的敦煌那只是一次幻影,一种小小的命运收殓我一生十二次盛开的月亮

敦煌,弓箭放弃射手盾牌熄灭号角生还的马队和驮铃血战黄沙马蹄深处,归来我西行的公主楼兰的新娘

一滴血从敦煌飘下来一滴血杂乱地打湿我的诗章从更加深远的宋朝和西部散发出垂死的气息照耀深秋最美丽的奔命与逃亡

敦煌,我唯一能操持的文字是灯塔和风沙下的新娘臣服的舞者和歌人盲目地委身于婚纱和庆典而家园迫近杀戮爱情倾向于血腥远客鸣沙,列满王公长跪的香气而我唯一能复活的肖像是我满身灰烬和墙痣的新娘

风行于战火,围困于核心的敦煌我唯一能灭亡的是那些埋葬经典的死者的名字一位大师的沉默和空无一人的葬礼

敦煌,玉和月光兽与王族的后裔女人和水通向天堂之路的氏族列队来到天的尽头使痴者唯一的毛发和肌肤在永劫迷途的尘沙里风干一万次丝绸和信物结成的等待 敦煌,除了女人 还有什么值得拥戴除了背叛一生的一段河流谁还能洞悉万卷经书 和真正的典籍洞悉你幻灭的宝藏不过是一尾存活于手掌的鱼使更多西去大漠的新娘在黄沙中 迷失唯一的嫁妆和唯一的方向

我,从未去过敦煌,那只是一次幻影一口未续的陷阱诱惑我今夜盛开的十二只月亮

亡花 谁,同那些带花的人一起影子样从窗前掠过,爬行在昏黄的街景里蠕动,伸张 而日晷已倾斜,花园已经廖寂灰烬已潜藏于黑暗的内心归家的人,饮泣的风在春色中已经颓败年迈的信使在花丛中洗手时间在暮色中穿过广场

这些人,由我作证。

伐柯 诗人、剧作家,原名徐远翔,1969年生于湖北红安,曾于1990年创办大学生诗刊<边缘>,有作品入选《超越世纪----当代中国先锋派诗人四十家》等诗集,毕业于吉林大学、中国电影艺术研究中心,曾先后任职于长春电影制片厂、国务院新闻办五洲传播中心、中国电影股份公司、阿里巴巴影业集团公司。

一30years 见证诗歌的力量孤峰无语立斜阳-----回忆我的诗人时光伐柯1987年秋天,当我斜靠在吉林大学八舍窗前的暖气片上的时候,才意识到自己到了真正的北方,很新鲜也很茫然。必须承认的是:中学时代,我一直很深地中了一个人的毒,那个人叫张承志,毕业于北大考古系和中国社科院宗教所,他的小说《北方的河》和《黑骏马》直接把我“忽悠”进了考古专业,在那样一个自己先蒙在鼓里测算分数、填报高考志愿的操蛋年代,北大考古系对于一个鄂东乡下的少年来说还算是个艰难的选择,胆怯让我这样一个考分极高、却缺乏勇气的懦夫和张承志失之交臂,所幸的是,吉林大学人文科学有两个专业是可以和北大分庭抗礼的,一个是考古,另外一个是哲学系的自然辩证法专业,八十年代中期的吉大学子们,应该都还记得那位后来英年早逝的哲学家舒炜光教授。因为舒炜光的原因,在我之前的四年,一位来自安徽桐城中学的青年人和我一样被”忽悠”进了吉林大学,这位在中学时代就饱读过康德、黑格尔并留下大量哲学笔记、这位高中时期给诗人舒婷写信并得到过亲笔回复的早熟者,来自皖西南的安庆宿松县,安庆和我的故乡黄冈比邻而居、鸡犬相闻,都是“吴头楚尾”的诗书之乡。由于是理科生却又酷爱写诗,他把目光伸向了遥远的吉林大学哲学系自然辩证法专业,因为这是文史哲学科里面唯一一个文理兼招的品种,结果很悲催,这样一个在西方哲学上颇有造诣的才俊被毫无情面地录到了电子系无线电专业,据说大学四年,他几乎只做一件事:写诗。他的名字叫野舟,一个注定要被载入吉大诗歌历史的杰出代表人物。遗憾的是,我入学的那年夏天,野舟已经毕业去了北京的科学出版社,几乎一年以后,我才第一次在文科楼昏暗的教室里,读到他和他那一代诗人留下的令人震惊的天才作品:1986年出版的诗集《审判东方》、《世纪四》,以及他和诗人丁宗皓合著的诗歌理论文章《宗教人格派宣言》。野舟是我所见过当代最羞涩儒雅的诗人,一个自幼丧父、在长江的堤岸边长大的乡村绅士,但是内心深处却一直在营造一种穿越时空的精神风暴,在1986年出版的《审判东方》序言里,诗人郭力家以罕有的谦和语气写道“野舟这小子很有礼貌地说了一句:二十世纪是一家空荡荡的水果店。”,时至今日,也很少有诗人能写出这样早期象征派诗人才有的神来之笔。在经过一段时期的惶惑之后,我才逐渐感受到吉林大学带给我的巨大文化乐趣和奇妙的精神力量,也才了解到吉大是新诗革命的重要发源地之一,才知道1986年策划“中国现代诗大展”的始作俑者徐敬亚诸人的创作和诗歌活动是这些学子们的诗歌源泉。1977级中文系的徐敬亚、王小妮、吕贵品、刘晓波、邹进、白光、兰亚明七位诗人,在1979年4月组建了后来与复旦诗社、北大五四文学社、安师大江南诗社并称全国四大诗社之一的“赤子心诗社”,徐敬亚学生时代的成名作《崛起的诗群》更是新诗理论上的一座奇峰,赤子心被后继的吉大诗人苏历铭、包临轩改造成“北极星诗社”。1990年秋天,我和新一代的吉大诗人们在文科楼举办“北极星诗歌十周年回顾展”的时候,曾经收到众多吉大诗人公木、徐敬亚、苏历铭、包临轩、丁宗皓、李富根(高唐)以及顾问宗仁发、郭力家等从前国各地寄来的贺信。其中印象最深的两封信,分别来自徐敬亚和丁宗皓,22年的时光依然没有磨灭我最初的记忆。徐敬亚只写了洋洋洒洒的两行大字“世界极小极小,吉大极大极大。”;丁宗皓说,“吉林大学和北极星诗社,已经成为我记忆和生命中最硬朗的一部分”;可惜那时候没有联系到野舟,但我们还是将他作为旗手的诗刊《审判东方》、《世纪四》的封面复印在展板之上,不知道他若收到邀请,是否还会向我们复述一遍:二十世纪是一家空荡荡的水果店?在中国当代诗歌史上,最早的七位吉大诗人都是响当当的大人物,1980年第一届《诗刊》的“青春诗会”,虽是校友,但和七位师兄师姐打交道却并不多。和徐敬亚最直接的唯一交往还是那封信,未料2010年夏天,吉大文学院北京校友会成立的仪式上,校长在宣读著名诗人徐敬亚贺信的时候,居然还是他20年前送给我的那两句话,后来在新浪微博上,徐敬亚师兄笑称当年给我手书的是绝对原创;王小妮,这位吉大历史上最传奇、最有才华的女诗人至今未曾谋面,1991年大学毕业我分配到长春电影制片厂总编室,才得知她的工作关系居然也在这里,看到很多寄给她的邮件存放在办公室角落,于是我通过郭力家找到她在深圳的地址给她转寄过去,是否通过电话已无记忆,直到1992年左右“新世纪诗丛”(一个以北大、复旦、吉大、北师大、清华五校诗人作品单独成册的诗歌丛书)出版,我们才得以和这位传奇师姐在那本吉大诗人合集《我悠悠的世界》里面相遇,而那个集子就是以她的一首诗来命名;至于刘晓波,只有一次遭遇战,大约是1993年一个春天的夜晚,在七舍对面郭力家的郭公馆,好像还有吉大哲学系当时最著名的学者孟宪忠教授,晓波师兄说话磕巴但思想敏锐,印象最深的是孟教授延续了他喜欢记录名人名言的良好习惯,掏出小本,不停地记下刘晓波磕磕巴巴的只言片语,中途还回家求相机和刘合影留念,当然这些细节无疑都会遭到郭力家残酷无情的调侃、嘲弄和语言击打,好在姿态还是很友善。当时的话题好像多是生活见闻,印象远不如1988年读他的《审美与人的自由》那样深刻,叙谈到深夜,大家各自散去,我回长影宿舍,刘去自由大路他弟弟开的一家火锅店,街上已无公共汽车。大师兄结巴地说,操,我驮你一段吧,你可以少走两站地。在那个春天的夜晚,这位当年叱咤风云的大人物就像一位宽厚的邻家兄长,午夜的长春街头宁静而辽阔,他就这样用一辆老式自行车,很沉稳很安全地把我驮到自由大路,然后平静地分手。当时的我,只惦记着尽快穿过夜幕回到自己的单身宿舍,多年以后的今天回忆起这一幕,眼眶忽然有些发酸,内心忍不住泪水,真的很想如同那个春天的夜晚一样,平静地问一句:大哥,你现在还好吗?(写到这里,忽然忆起另外一位长春诗人任白先生的那首诗《春天的夜晚你一定想着我》)这七人之中交往最多的就是吕贵品,一个血液里流淌着纯正诗歌因子的完美主义者,第一次见到这个名字里包含了6个“口”的著名诗人,依然还是在万恶的郭公馆,吕哥刚在长白山老家的一次小流氓袭击事件中遭受重创,疑似是屁股还是股骨沟附近被捅16刀,康复之后、捡回一条性命的吕哥心情大好,热血沸腾,当时北极星诗社在吉大再度风生水起,我是社长,郭力家一边坏笑,一边近乎厚颜无耻地公开要求我给刚认识的吕哥介绍一个诗社的女社员,这让当时依然很单纯的我颇为尴尬,吕哥倒很坦然,一幅可遇不可求的笑脸。于是,我们像带着鬼子进村的翻译官一样,带着这位膀大腰圆、当时身价已达七位数的大师兄大摇大摆地进入七舍去探访我们诗社的花姑娘,由于是饭点,自然是寻隐者不遇,好不容易在楼道里遇到一枚,还是一位与白富美标准完全背道而驰的长春姑娘,吕哥宽厚地一笑,和她闲谈几句诗歌之后就挥手自兹去,一干人马闪回郭公馆。晚上,我们继续回去写诗,而他们成年人,继续在郭力家的组织下聚众小赌怡情。后来才知道,徐敬亚、王小妮、吕贵品,三个诗人之间有着难以言说的前世今生,如果某一天,你看见吕哥身边有心仪的女人,那一定是如王小妮般修长的身材、含蓄清雅的气质。所以,从禅的角度来说,虽然从未见过师姐王小妮,其实早已见过。

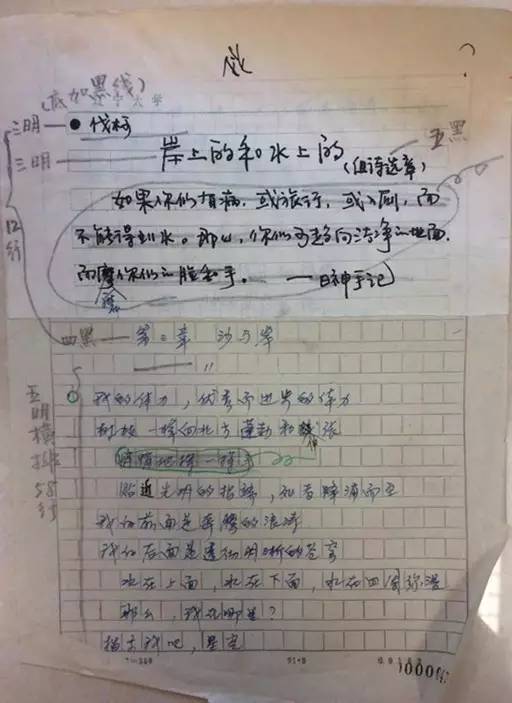

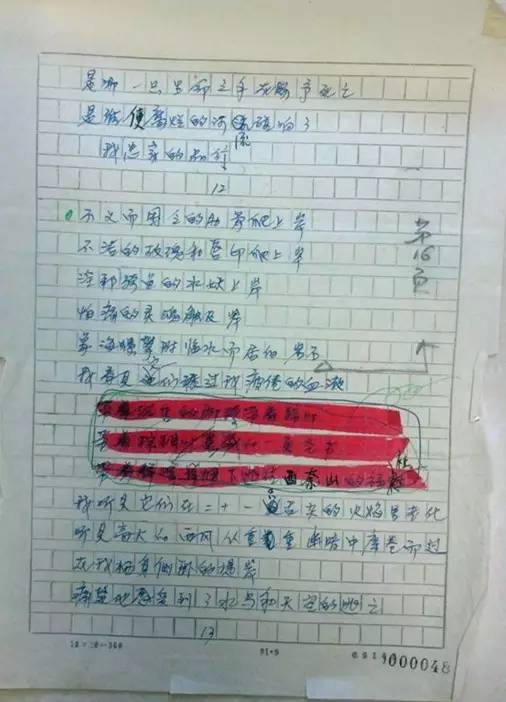

《最新当代大学生诗选》伐柯诗歌手稿对于所有的人来说,生活还要继续;而时光还会残酷地把我抛回到1988年的秋天。今夜,我必须反复在灵魂深处痛楚地抚摸那些孤独的诗歌兄弟姐妹日渐模糊的面孔,他们组成了一个吉大诗歌历史上最后一次悲壮殉道的整体,今夜,我在这里卑微而低沉地呼唤着你们的名字:今年春天已在天堂安息的兄弟马波、远在多伦多抑郁寡欢的老柴、依旧飘荡京城的方伟、安静生活在远方的李海滨、马大勇、兰继业、白玮----、枯坐的我,以及那些因我们而延伸到全国各个角落的新一代诗人兄弟姐妹,彭韶辉、韩国强、施茂盛、王强、周庆、巴沙、赵红尘、郭羽、陈朝华、李峻岭、周瑟瑟、邱华栋、黄佳君、江堤、沈亚丹、列林-----习惯上,我们后来者喜欢把吉大的诗歌和诗歌运动划分成三代:徐敬亚他们赤子心诗社是第一代,苏历铭,包临轩、安春海这些八十年代初入学的诗人属于第一代的延伸,《赤子心》、《北极星》和当时全国的主要诗歌杂志都可以找到他们的作品;以野舟、丁宗皓、于维东、李富根、杜占明、曲枫为代表的第二代,标志性作品就是1986年前后集结的《审判东方》、《世纪四》和《宗教人格派宣言》;我们属于第三代,基本在1989年前后坚持诗歌写作,代表性作品主要集中在《现代诗》、《诗歌报》和中国民间高校诗刊《边缘》。

1998年在全国政协副主席丁光训先生家中拍摄纪录片不可否认的一个事实就是:无论怎么划分,都不能把吉大诗歌和一个至关重要的人物分开,这个人就是郭力家,毕业于东北师大中文系的郭,是吉大中文系湘籍名教授郭石山先生的四公子,和诗人公木等老一代名师交情甚笃。少年成名、在《诗刊》青春诗会上曾经让王燕生、西川等诗界名流颇为尴尬的郭力家一直以“特种兵”的身份在80年代的诗坛特立独行,《远东男子》、《再度孤独》这样一些今天听起来像流行歌曲名称的诗歌作品,让郭力家在“第三代诗人”的主力阵容里面站稳脚跟,和李亚伟、万夏、西川、陈东东等诗人并驾齐驱。郭力家气场之强烈,甚至今天有人总结说“中国诗人名嘴之中,南有野夫,北有郭力家”,所谓“南野北郭”。这样一位和吉大诗歌渊源深厚之人,平常就隐居在七舍对面的家属楼里,郭公馆近在咫尺。但是,自从野舟他们黄金一代诗人相继毕业离校以后,郭力家和吉大诗歌一度失去联系,而让我们这一代再次走近郭的,居然是一位日后声名鹊起的小说家述平。郭力家和述平,从两个几乎完全不同的角度,结构和解构着我们后半段大学时光的精神世界。郭力家经常让我想起波德莱尔和他的《恶之花》、想起戈尔丁和他的《蝇王》、想起奥斯卡.王尔德的《道连.格雷的画像》,连他自己当时在一次酒后也不得不承认:他就像王尔德笔下恶魔一般尖刻但敏锐真实的公爵;述平就像那个追求完美、细腻敏感的理想主义画家;而那时的我或者我们那一代青年诗人,就像那个水边很自恋、也很自我的英俊少年道连.格雷。在长春七年的求学和工作时间中,我曾经有过两次深夜步行回家的难忘经历,一次是前文所述的刘晓波,另外一次就是1993年夏夜和述平,在他家里长谈到凌晨,汲着大拖鞋,步行两小时回到长影宿舍,这一次的路程,是上次的两倍多。作为小说家的述平被广为人知,是在他的小说被张艺谋拍成电影《有话好好说》之后,也是在这次合作之中,他和主演姜文成为莫逆之交,以至于他后来很少写小说,而成为姜文以后所有电影作品中最为重要的编剧。其实在写小说之前,述平也曾经是一个诗人,他在大连轻工学院读书的时候,曾经和延边大学的诗人何方一起去北京拜访过朦胧诗代表人物北岛,后来,当述平在我们吉大宿舍吃食堂便餐的时候,屡屡讲起这一段去北京拜访赵振开的往事,兴致高的时候,他还会从牛仔挎包里拿出一个小本子,逐字逐句地念他新写的小说,他的小说都是用铅笔书写,一笔一划、端端正正,这在前电脑时代也是十分罕见的一种写作习惯。在记忆之中,他的朋友圈子大多是诗人,他似乎并不乐于和小说同行们交流太多,而在我们那时候的学生宿舍里,能够坐在椅背上、饕餮我们一帮穷学生从食堂买来的一份简餐的成名作家里,也许只有述平一人,无疑他开阔了我们所有人的视野。2001年是我离开长春、移居北京的第七个年头,那时候姜文导演准备演一部电视剧《陈赓大将》,推荐述平写剧本,结果他坚辞不就,并向姜文导演和陈赓将军的子女推荐了我这个大学时代就苦苦研究黄埔军校历史的诗人朋友来写电视剧本,他拒绝的理由很简单,也很坦诚真实,“我只能写虚构的东西,历史题材写不了”。一直非常感谢述平!他让我有机会在那么年轻的时候,就有机会结识姜文导演这样杰出的天才艺术家。(未完待续)

“致敬中国大学生诗歌三十年”主题书内容征集编撰中,并同步征订,预计于2016年末上市,敬请期待。联系人:徐向南 18202401132(微信)征集稿件邮箱:602095947@qq.com策划发起 启点传媒联合支持 《诗潮》、《鸭绿江》、《海燕》、《中国诗人》、中国诗歌网、网易、腾讯大辽网、沈阳网、盛京文学网、慢点文艺、万卷出版公司、藏人文化网……(不断增加中) 筹委会 伐柯、李峻岭、韩国强、施茂盛、王强、周瑟瑟、陈朝华、郭羽、刘波、彭韶辉、徐沪生、邱华栋、李少君、郭长虹、江南春、姜红伟、阿恒、鲁子、刘川、张恩超、李海鹏、关军、徐向南……