红安网消息 改革风正劲,一线看新变。由红安县委改革办、融媒体中心联合举办的“改革攻坚在一线”。今天,为大家介绍红安红色文旅“破圈”记。曾经,“红”是历史的烙印;如今,“红”成为发展的考题。红安如何让红色资源“活”起来,让文旅真正“红出圈”?我们一起解码改革一线的破局之道。

在黄麻纪念园革命历史纪念馆内,9分钟红色文化小剧《张行静和一本书》正在演出,吸引了不少观众驻足。

游客熊笛说:“小剧表演得非常精彩!以前来红色景点,只能看展览、听讲解,现在我们可以身临其境地感受历史,这种体验非常好。”

这出仅10分钟的小剧,是红安创新推出的30多部“文化小剧”之一。曾几何时,“看照片、听讲解、走流程”是红安红色旅游的标配模式。如何让厚重的历史“活”起来,让红色基因从“墙上”走进“心中”?这成为红安文旅改革攻坚的核心课题。

红安县文化和旅游局产业发展股负责人万振涛说:“红色文化不能只停留在‘我说你听’的单向传播,必须用年轻人愿意接受、能有共鸣的方式讲好红安故事。投资小、编排快、互动性强的‘文化小剧’进入视野——这种形式能快速在景区、旧址、街区等场景落地,让静态展览转化为动态体验,成为激活红色资源的理想突破口。”

改革思路既定,行动迅疾如风。红安县委、县政府将打造“文化小剧”纳入《传承“铁血红安”基因 打造红色文旅高峰三年行动方案》,由县文旅局牵头,整合本地文艺骨干、讲解员和村民,组建创作演出团队。没有大牌导演和明星,他们就自编自导自演,深挖本地革命故事,用朴素的真情实感打动人心。

红安县文化和旅游局四级主任科员刘豪说:“我们建立了选题论证、剧本评审、演出评估的全流程管理机制,刚刚成功举办全县和全国的红色小剧创作展演大赛,通过以赛促创,既保证艺术质量,又确保历史真实性。同时实行以奖代补,根据游客反馈、演出场次给予奖励,极大激发了创作团队的积极性。”

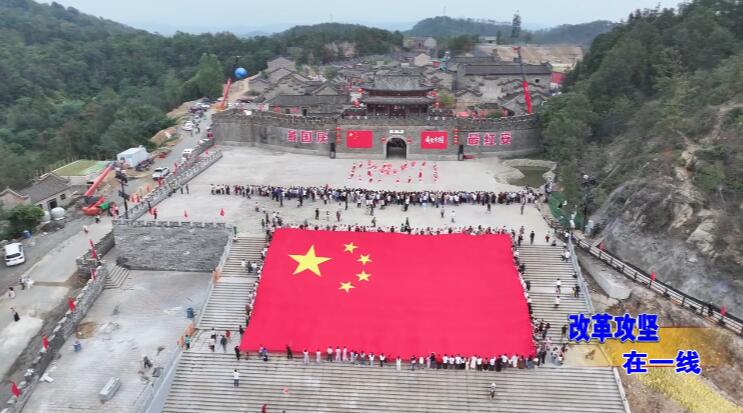

今年国庆期间,将军红四方景区推出的抗战体验剧《大别山抗战》成为“现象级”爆款。该剧以黄安(今红安)当地真实抗战事件为蓝本,通过“剧情+场景+互动”的三维融合,让游客穿上军装、拿起武器,亲身参与战斗。该剧线上售票超1万张,创下红安文旅演出的新纪录。

红安县将军红四方景区负责人李文齐说:“以前游客来景区,大多是看完景点就走,留不住客人,人均消费很低。通过我们沉浸式体验,让游客的游览时间从原来的1-2小时延长到一下午,不少家庭看完演出后还选择住一晚,带动餐饮、住宿消费的增长了40%以上,实现了流量到留量的转化。”

文旅改革的深度,更体现在服务品质的全面升级。红安创新性公开县领导及文旅、市场监管等部门负责人联系方式,建立旅游问题快速响应机制;在各景区设置20个志愿服务点,组织千名青年志愿者提供导览讲解、应急帮扶等服务;新增2227个免费停车位,推行旅游消费“轻微首违不罚”等柔性执法措施——一系列举措将服务从被动应对升级为主动守护。

“成立大别山红色旅游城市发展联盟,到推出全域旅游服务升级计划;从红客家智慧平台建设,到千名志愿者贴心服务,这些举措背后,是一套完整的系统思维在支撑。我们要让游客感受到,红安不仅有好故事,更有好服务。”万振涛说。

这种全域统筹的发展理念,让红安实现了从“单核引爆”到“全域沸腾”的质变。今年国庆中秋假期,红安接待游客108.5万人次,旅游综合收入6.2亿元,同比增长20.6%和33.4%,“12条手机热线”撬动了全网1.5亿次关注——从分散作战到系统攻坚,从资源依赖到创意赋能,红安文旅实现了从流量热潮到质量跃升的精彩蝶变。

红安县文化和旅游局党组书记局长黄发成说:“我们将大力弘扬大别山精神,传承铁血红安基因,以赤黄红文旅主轴为引领,重点实施红心铸魂薪火永传、产品供给焕新突围、文旅业态融合蝶变、铁血红安品牌闪耀、对外协作破圈共赢五大行动。一方面深挖红色资源内涵,推动红色文化与研学、康养、乡村旅游深度融合;另一方面持续优化服务体系,完善红客家智慧旅游平台功能,让‘红安永远红’不仅是一句口号,更成为响彻全国的红色文旅品牌,真正走出一条将基因红转化为发展红的革命老区振兴新路径。”