иҝҷйҮҢжҳҜзәўе®үеҺҝеҺҝеҹҺ19дёӘзӨҫеҢәд№ӢдёҖгҖӮ

иҝҷйҮҢдәәж–ҮеҺҶеҸІж·ұеҺҡпјҢжӣҙжҳҜ1957е№ҙзәўе®үеҺҝ委第дёҖд№Ұи®°зЁӢй№Ҹз§ҚиҜ•йӘҢз”°зҡ„жүҖеңЁең°пјҢдҝқжҢҒзәўе®үж°ёиҝңзәўзҡ„жәҜжәҗең°гҖӮвҖңеқҡе®ҲдҝЎеҝөгҖҒзҙ§и·ҹе…ҡиө°пјҢйЎҫе…ЁеӨ§еұҖгҖҒеӣўз»“еҘӢж–—пјҢеӢҮеҪ“еүҚй”ӢгҖҒдёҚиғңдёҚдј‘гҖӮвҖқзҡ„еӨ§еҲ«еұұзІҫзҘһеңЁиҝҷйҮҢи–ӘзҒ«зӣёдј пјҢдёҚж–ӯз„•еҸ‘ж–°зҡ„жҙ»еҠӣгҖӮ

иҝҷйҮҢдҪҚдәҺеҺҝеҹҺдёңйғЁпјҢиҫ–еҢәйқўз§ҜзәҰ0.5е№іж–№е…¬йҮҢпјҢжңүдә”дё°еІ—ж№ҫгҖҒжІіеқҺж№ҫдёӨдёӘиҮӘ然ж№ҫпјҢеҺҹи‘—еұ…ж°‘д»Ҙз§Ұ姓дёәдё»пјҢжңү89жҲ·332дәәгҖӮзӣ®еүҚеёёдҪҸдәәеҸЈ3670дҪҷжҲ·пјҢ12670дҪҷдәәгҖӮ

йҷөеӣӯеӨ§йҒ“гҖҒеӢҮжҜ…и·ҜгҖҒжқҸиҠұеӨ§йҒ“зҺҜз»•пјҢжңқйҳіи·ҜзӣҙйҖҡдёңиҘҝгҖӮиҫ–еҢәеҸҠе‘Ёиҫ№ж–ҮеҢ–гҖҒж•ҷиӮІгҖҒеҢ»з–—зӯүиө„жәҗеҫ—еӨ©зӢ¬еҺҡпјҢеҢәеҶ…жңүжңқйҳіе°ҸеӯҰпјҢзҙ§йӮ»й»„йә»зәӘеҝөеӣӯпјҢзәўе®үдёҖдёӯгҖҒзәўе®үдә”дёӯгҖҒзәўе®үеҺҝдәәж°‘еҢ»йҷўгҖӮ

иҝҷйҮҢжҳҜжё…й»„е®үе…«жҷҜд№ӢдёҖвҖңжқҸеў…жҳҘиһҚвҖқдёӯй—®жңүжЎҘзҡ„жүҖеңЁең°пјҢжҚ®жё…еҗҢжІ»гҖҠй»„е®үеҺҝеҝ—гҖӢеҚ·йҰ–е…«жҷҜеӣҫиҖғиҪҪпјҡжқҸеў…иҖ…пјҢжқҸиҠұжқ‘д№ҹгҖӮеҺ»еҹҺдёңдәҢйҮҢи®ёпјҢе®Ӣе…ғдёәиұ«жҘҡеӯ”йҒ“пјҢд»Ҡж— иҪҰ马喧зҹЈгҖӮжңүеҸӨдә•е‘із”ҳжҙҢгҖӮжңүжЎҘжӣ°й—®жңүгҖӮжқ‘дҫ§иҢ…еә—еҮ 家пјҢжӮ¬й…’еёҳгҖӮеҪ“ж—ӯж—ҘдёңеҚҮпјҢеӨ•йҳіиҘҝдёӢпјҢзғҹдә‘дёҮдёҲпјҢдёҚеҸҜжӢҹи®®гҖӮжқ‘еүҚз»ЈеЈӨдәӨй”ҷпјҢдёңдҪңж–№е…ҙж—¶пјҢиҚ·и“‘жҲҙз¬ пјҢй”„йӣЁзҠҒдә‘пјҢдёҖе№…еӨ©з„¶еӣҫз”»д№ҹгҖӮвҖңжқҸеў…жҳҘиһҚвҖқдҪңдёәе…«жҷҜд№ӢдёҖпјҢйЈҺжҷҜдёҮеҚғпјҢжөҒиҝһеҝҳиҝ”пјҢж—§еҝ—еқҮжңүи®°иҪҪгҖӮжҚ®гҖҠй»„е®үеҺҝеҝ—гҖӢд№ӢгҖҠеҚ·дәҢВ·е»әзҪ®еҝ—В·жЎҘжўҒгҖӢиҪҪ:й—®жңүжЎҘи·қеҺҝдёҖйҮҢпјҢжҳҺеӨ©еҗҜз”Іеӯҗ(1624е№ҙ)йӮ‘дәәиҖҝжұқеҝөе»әпјҢжЎҘиә«дёәTеһӢзҹіжўҒдёүеӯ”з»“жһ„пјҢеҺҹеқҖеӣ еҹҺеёӮеҸ‘еұ•иҖҢж¶ҲеӨұпјҢеңЁеҺҹеқҖдёңвҖңй—®жңүеӣӯвҖқвҖңжқҸеў…еӣӯвҖқзӣёз»§иҖҢе»әпјҢеҺҶеҸІж–ҮеҢ–дёҺдәӯеҸ°иҠұиҚүе®ҢзҫҺз»“еҗҲпјҢе·ІжҲҗдёәйҷ„иҝ‘еұ…ж°‘жј«жӯҘдј‘й—Ізҡ„еҘҪеҺ»еӨ„гҖӮ

еӨ§йқ©е‘Ҫж—¶жңҹпјҢиҝҷйҮҢжҳҜзәўеҶӣж”»е…Ӣй»„е®үеҺҝеҹҺзҡ„еүҚжІҝйҳөең°пјҢзғӯиЎҖз”·е„ҝжҠҘеҗҚеҸӮеҶӣпјҢйқ©е‘ҪзҫӨдј—йҖҒиЎЈйҖҒзІ®пјҢиҪ¬з§»ж•‘жІ»дјӨе‘ҳпјҢи°ұеҶҷдәҶдёҖжӣІжӣІйҖҒйғҺеҪ“зәўеҶӣпјҢжҠ•иә«й—№йқ©е‘Ҫзҡ„йўӮжӯҢпјҢз§ҰжҳҢжө·зӯүзғҲеЈ«зҷ»и®°еңЁеҶҢгҖӮж–°дёӯеӣҪжҲҗз«ӢеҗҺпјҢиҝҷйҮҢе…ҲеҗҺжңүеҚҒеӨҡеҗҚйқ’е№ҙжҠҘеҗҚеҸӮеҶӣжҠ•иә«еӣҪйҳІгҖӮ

дә”дё°еІ—еҺҹеҗҚдә”жҲҝеІ—пјҢеӣ з§Ұж°ҸжҲҝж—Ҹе®—дәІдәәеҸЈз№ҒиЎҚжҳҢзӣӣпјҢж №жҚ®ж—Ҹи°ұеҲҶдёәдә”еӨ§жҲҝпјҢдё”ж№ҫеӯҗең°еҠҝй«ҳйҳ”пјҢеҸ–еҗҚдёәдә”жҲҝеІ—пјҢжҢҒз»ӯеҲ°иҝ‘д»ЈгҖӮжҳҺеҳүйқ–иҮіиҮіи§Јж”ҫеҲқжңҹпјҲ1563-1951пјүиҝҷйҮҢеұһй»„е®үеҺҝдёӯд»ҷд№ЎпјҢ1951иҮі1958е№ҙеұһеҹҺе…іеҢәдёңж–№еӨ§йҳҹпјҢ1959е№ҙдәәж°‘е…¬зӨҫж—¶жңҹеұһдёңж–№зәўдәәж°‘е…¬зӨҫе»әиӢҸеҗҲдҪңзӨҫпјҢ1961е№ҙеұһеҹҺе…іе…¬зӨҫпјҢ1982е№ҙе®һиЎҢеңҹең°жүҝеҢ…иҙЈд»»еҲ¶пјҢдә”дё°еІ—ж№ҫдёҺжІіеқҺж№ҫдёӨдёӘиҮӘ然ж№ҫеҗҲ并еҚ•еҲ—дёәвҖң蔬иҸңжқ‘вҖқпјҢд»Ҙз§ҚжӨҚ蔬иҸңжңҚеҠЎеҹҺеҢәдёәдё»дёҡпјҢжҢүд№ЎзӣҙдјҒдёҡз®ЎзҗҶпјҢйҡ¶еұһжқҸиҠұд№ЎпјҢ2015е№ҙпјҢж №жҚ®еҹҺеёӮеҸ‘еұ•еҚҮзә§дёә蔬иҸңзӨҫеҢәпјҢеҗҺж”№еҗҚдёәдә”дё°еІ—зӨҫеҢәгҖӮ

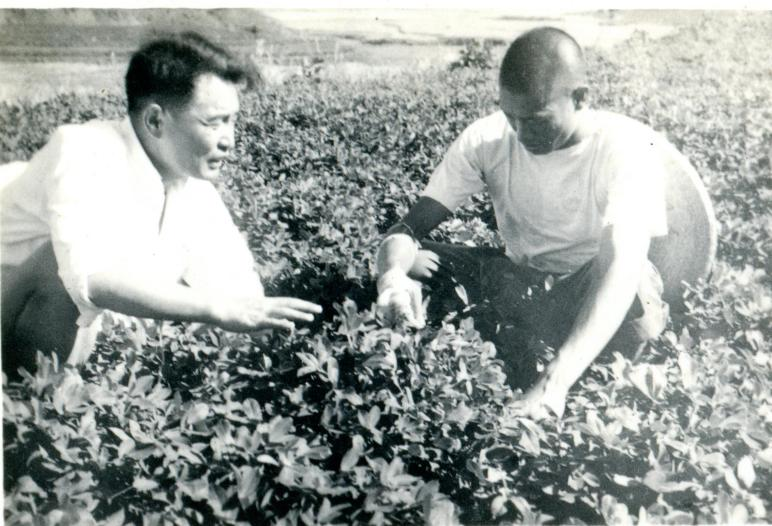

1956е№ҙ11жңҲ10ж—ҘиҮі15ж—ҘпјҢе…ҡзҡ„е…«еұҠдәҢдёӯе…ЁдјҡеңЁеҢ—дә¬еҸ¬ејҖпјҢжҖ»з»“зӨҫдјҡдё»д№үе»әи®ҫзҡ„з»ҸйӘҢж•ҷи®ӯпјҢйҳІиҢғе№ІйғЁж»Ӣз”ҹе®ҳеғҡдё»д№үе’Ңи„ұзҰ»дәәж°‘зҫӨдј—пјҢзәўе®үеҺҝ委е“Қеә”еҸ·еҸ¬пјҢжҺўзҙўејҖеұ•е№ІйғЁз§ҚиҜ•йӘҢз”°гҖӮ1957е№ҙ3жңҲпјҢеҺҝ委第дёҖд№Ұи®°зЁӢй№Ҹе’ҢеҶңжқ‘е·ҘдҪңйғЁй•ҝеә“еҙҮеҫ·пјҢеңЁдә”жҲҝеІ—ж№ҫйҖүжӢ©дёҖдә©ең°дҪңдёәиҠұз”ҹиҜ•йӘҢз”°гҖӮеҪ“ең°зҡ„д№ жғҜпјҢж’ӯз§ҚеҸӘж’ӯдёҖзІ’зұіжҲ–иҖ…дёӨзІ’зұігҖӮжҠҖжңҜе№ІйғЁдё»еј ж’ӯдёүзІ’зұіпјҢзЁӢй№Ҹе’ҢеӨ§е®¶е•ҶйҮҸеҗҺпјҢеҶіе®ҡдёӢдёүзІ’зұіиҜ•дёҖиҜ•гҖӮз»“жһңпјҢиҠұз”ҹиӢ—й•ҝеҠҝиүҜеҘҪгҖӮиҮӘеҸӨеҸ—дәҶе№Ізҡ„иҠұз”ҹиӢ—пјҢдёҚиғҪжөҮж°ҙпјҢзЁӢй№Ҹе’ҢеҠ©жүӢд»¬з ”з©¶еҗҺеҸ‘зҺ°,еҸ—е№Ізҡ„иҠұз”ҹиӢ—дёҖж ·еҸҜд»ҘжөҮж°ҙ,еҠһжі•жҳҜж—©жҷҡжөҮ,з”ұжӯӨжңҖз»ҲжҲҳиғңдәҶеӨ§ж—ұпјҢд»ҺиҜ•йӘҢз”°иҠұз”ҹзҡ„ж’ӯз§ҚеҲ°ж”¶иҺ·пјҢзЁӢй№Ҹе…ЁзЁӢеҸӮеҠ пјҢд»ҘзӮ№еёҰйқўпјҢе®һзҺ°дәҶеҜ№е…ЁеҺҝиҠұз”ҹз”ҹдә§зҡ„е…·дҪ“йўҶеҜјгҖӮеҪ“е№ҙеҶңдёҡ丰收пјҢдә”и°·дё°зҷ»пјҢдә”жҲҝеІ—е°ұжӯӨж”№еҗҚдёәвҖңдә”дё°еІ—вҖқгҖӮ

1958е№ҙ1жңҲ31ж—ҘжҜӣжіҪдёңдё»еёӯеңЁгҖҠе·ҘдҪңж–№жі•60жқЎгҖӢдёӯе°ҶвҖңжҷ®йҒҚжҺЁе№ҝиҜ•йӘҢз”°вҖқеҲ—дёә第18жқЎгҖӮ2жңҲ18ж—ҘжҜӣжіҪдёңеңЁдёӯеӨ®ж”ҝжІ»еұҖжү©еӨ§дјҡи®®дёҠпјҢдёӨж¬ЎжҸҗеҲ°зәўе®үе№ІйғЁз§ҚиҜ•йӘҢз”°зҡ„й—®йўҳгҖӮ1958е№ҙ12жңҲ7ж—Ҙ,жҜӣжіҪдёңдё»еёӯеңЁжӯҰжұүжҺҘи§ҒдәҶзәўе®үеҺҝе№ІйғЁз§ҚиҜ•йӘҢз”°зҡ„д»ЈиЎЁпјҢз§°иөһиҜҙпјҢвҖңиҝҷдёӘеҠһжі•еҘҪжһҒдәҶпјҒвҖқ

еӨ§йӣҶдҪ“ж—¶жңҹпјҢдә”дё°еІ—е№ІзҫӨиү°иӢҰеҘӢж–—пјҢиҠӮиЎЈзј©йЈҹпјҢз§ҜжһҒдәӨе”®е…¬зІ®ж”ҜжҸҙеӣҪ家е»әи®ҫгҖӮж”№йқ©ејҖж”ҫеҗҺпјҢжқ‘ж°‘д»Ҙз§ҚиҸңдёәдё»пјҢдёәеҺҝеҹҺеұ…ж°‘зҡ„вҖңиҸңзҜ®еӯҗвҖқжҸҗдҫӣдҝқйҡңпјҢйҡҸзқҖжқҸиҠұеӨ§йҒ“зҡ„жӢүејҖиҙҜйҖҡпјҢеҶңж°‘жҙ—и„ҡиҝӣеҹҺз»Ҹе•ҶеҠЎе·ҘгҖҒеӯҗеҘіе°ұеӯҰзӯүж–№йқўеҺҹеӣ пјҢеӨ–жқҘеұ…ж°‘еңЁжӯӨе»әжҲҝиҙӯжҲҝпјҢдә”дё°еІ—зӨҫеҢәе·ІжҲҗдёәеҹҺй•ҮеҢ–е»әи®ҫзҡ„жүҝиҪҪең°пјҢзӨҫеҢәз®ЎзҗҶиҝӣе…Ҙж–°зҜҮз« гҖӮ

дә”дё°еІ—зӨҫеҢәвҖңдёӨ委вҖқд»Ҙе…ҡе»әдёәеј•йўҶпјҢд»ҘжңҚеҠЎеұ…ж°‘дёәе·ұд»»пјҢеҜҶеҲҮиҒ”зі»зҫӨдј—пјҢдёҚж–ӯдјҳеҢ–жңҚеҠЎжөҒзЁӢпјҢж”№е–„еұ…дҪҸзҺҜеўғпјҢеңЁжқҸиҠұд№Ўе…ҡ委гҖҒж”ҝеәңзҡ„йўҶеҜјпјҢеҺҝ委组з»ҮйғЁй©»зӨҫеҢәе·ҘдҪңйҳҹе’ҢеҺҝиҖҒе№ІеұҖгҖҒеә”жҖҘз®ЎзҗҶеұҖзӯү11дёӘе…ұе»әеҚ•дҪҚзҡ„её®жү¶дёӢпјҢж”»еқҡе…ӢйҡҫпјҢдёҚиғңдёҚдј‘пјҢи§ЈеҶідәҶеӣӯиүәжІіж”№йҖ гҖҒе°ҸжёёеӣӯдҪ“иӮІеңәе»әи®ҫгҖҒиҖҒж—§е°ҸеҢәж”№йҖ зӯүдёҖдёӘеҸҲдёҖдёӘйҡҫйўҳпјҢзү№еҲ«жҳҜеңЁж–°еҶ з–«жғ…йҳІжҺ§жңҹй—ҙпјҢеҺҝгҖҒд№Ўй©»зӨҫеҢәе№ІйғЁгҖҒзӨҫеҢәвҖңдёӨ委вҖқе№ІйғЁгҖҒеҝ—ж„ҝиҖ…ж—ҘеӨңе…ҘжҲ·ж‘ёжҺ’иҝ”д№Ўдәәе‘ҳдҝЎжҒҜпјҢе®Јдј йҳІжҺ§йҳІз–«иҰҒзӮ№пјҢе…¬е…ұеҢәеҹҹж¶ҲжҜ’ж¶ҲжқҖпјҢдҝқиҝҗиҪ¬дҝқж°‘з”ҹпјҢеңЁиҝҷеңәеҲҶз§’еҝ…дәүзҡ„ж”»еқҡжҲҳдёӯпјҢе№ІзҫӨеҜҶеҲҮй…ҚеҗҲгҖҒ并иӮ©дҪңжҲҳпјҢе®ҲжңӣзӣёеҠ©гҖҒе…ұе…Ӣж—¶иү°пјҢйҪҗеҝғеҚҸеҠӣдёәзӨҫеҢәеұ…ж°‘ж’‘иө·дёҖзүҮи“қеӨ©еҮҖеңҹгҖӮ

е°ҸеҹҺзғҹзҒ«ж°”пјҢзӨҫеҢәж—Ҙж—Ҙж–°гҖӮиҝҺзқҖжңқйҳіпјҢжҲ‘们еҗ‘е№ёзҰҸеҮәеҸ‘пјҒ