全长27.8公里的高桥河是倒水河一级支流,发源于二程镇,从西往东穿越高桥镇直入倒水河。在高桥河中段东面有一座不高但有些陡峭的小山,叫飞蛾子山,山前就是红安早期革命领导人之一,也是李先念参加革命的领路人王鉴,和1948年9月在济南战役中牺牲的华东野战军第三纵队第八师师长王吉文的家乡——王兴禄湾。

二程镇

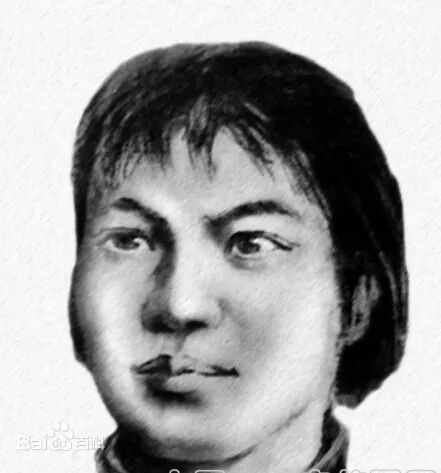

1895年,王鉴出生在王兴禄一个地主家庭。1922年,在武汉中学读书时经董必武介绍加入中国共产党,成为在武汉读书的5位黄安籍党员学生之一。

王鉴侄曾孙王绍光告诉我们:王鉴自幼天资聪颖、饱读诗书,而且非常用功。常常清早就捧着书本在屋后飞蛾子山的树林下面朝高桥河背向太阳大声朗读。还非常喜欢和小伙伴在飞蛾子山玩捉迷藏的游戏,到高桥河扎猛子,为了搞清高桥河流到哪里,他还和小伙伴一起沿着高桥河走到倒水河入口处。飞蛾子山给了他坚毅果敢的品质,高桥河给了他宽广深厚的情怀,倒水河给了他一往无前的锐气。

1924年1月,趁学校放寒假之机,王鉴在妻子夏国仪的支持帮助下,不顾父母的反对,在自己家中办起了红安第一所平民夜校,免费教农民识字。教学中王鉴有意识地启发农民的阶级觉悟,宣传共产党的政治主张。

王兴禄农民夜校旧址

1926年10月,黄安县第一次农民代表大会召开,王鉴、夏国仪夫妻均当选为县农民协会执行委员。因为王鉴政治立场坚定、工作能力出众、处理问题果断,在群众中威望很高,被国民党湖北省党部委任为特派员,1927年又当选为高桥区农民协会委员长。在高桥区召开农民代表大会的时候,李先念听了王鉴做的政治报告深为佩服,这是两人第一次见面。这之后,李先念就在王鉴的直接领导下工作,李先念特别敬重王鉴,一直都把王鉴当成自己学习的榜样和革命的领路人。

夏国仪

位于倒水河源头的紫云区郑家边村最大土豪、长水会会首吴芾村,1926年冬联合光山反动红枪会,将紫云区农运干部吴焕先一家老少6人杀害。身为省农运特派员的王鉴得知情况后,1927年3月16日,带领红学队员赴郑家边村将吴芾村抓获,拟押回县城公审。途中遭吴芾村的亲信及流氓团伙抢截未果,为防生变,王鉴等当即决定,将吴芾村就地处决,一下震动全县。

嗣后,王鉴、夏国仪到县城北面倒水河边的牌坊店村巡视农民运动,当地群众义愤填膺要求惩办欺压百姓,无恶不作的龙潭寺和尚。王鉴、夏国仪率领农协会员和农民群众,手执锄头、扁担向龙潭寺冲去,打开庙里所有仓库,将粮食、财产全部没收,分给四乡贫苦农民,黄安全县农民运动就此掀起了高潮。土豪劣绅都对王鉴怕得要死,恨得要命,编出“天有王鉴,日月不明;地有王鉴,草木不生;人有王鉴,胆战心惊”的歌谣。

1927年6月,经组织安排,王鉴告别他热爱的家乡、离开他眷恋的倒水河,参加南昌起义和湘鄂西农民暴动。他妻子夏国仪留在武汉从事地下工作,不幸被捕并英勇献身,年仅28岁。远在湘鄂西的王鉴却一无所知。那段日子,他格外牵挂妻子、思念故乡,写下了《怀乡》诗:“遥聆故里起风波,听说罹灾人更多。隔断乡间无信息,不知情景又如何?”1928年春夏之交,王鉴因积劳成疾病逝异乡,时年33岁。

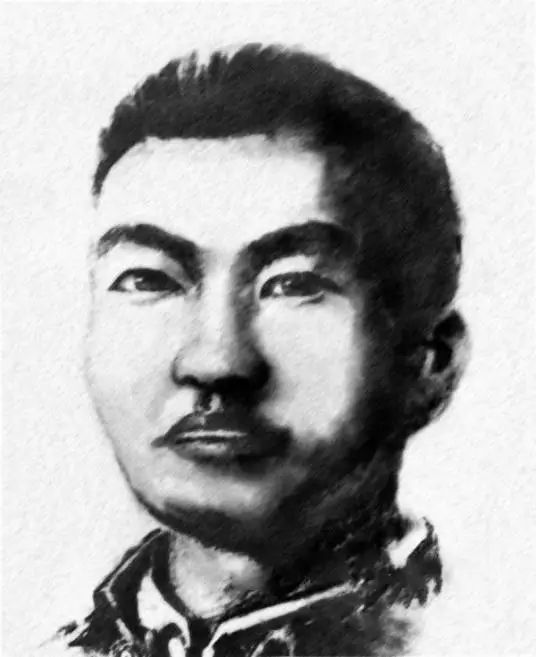

与王鉴同样出生于地主家庭,同样背叛了自己阶级,同样是红安早期革命领导人的王秀松,1902年出生于倒水河边的栗林咀村,与王建安上将的家乡沙河王家隔河相望。

王秀松

栗林咀村前的河边有一片茂密的树林,每到黄昏飞鸟投林,叽叽喳喳鸣叫得非常热闹,是王秀松和小伙伴们童年的乐园,他们在树林中捉迷藏,到河中打水仗,总是在妈妈的反复叫唤下才恋恋不舍回家。

玩归玩,王秀松却没有放松学习。1923年秋季,王秀松考入武汉中学。在董必武的指导下,他大量阅读马列著作,积极投身革命运动。1924年寒假返乡,王秀松不顾父亲的反对,带领本族农民50多人,跨过倒水河到沙河王家同族长王彤宾开展清算租帐的斗争,使族中农民人平分得三斗谷子。1925年,加入了中国共产党。

1927年,王秀松从武汉回乡办了七所雪花小学。学校除学习文化知识外,还自编教材进行革命教育。并专门为贫苦农民开办了贫民夜校。王秀松运用群众语言编写的反映农民切身痛苦的歌谣:“穷人真可怜,缺油又缺盐,勤扒加苦做,无吃又少穿,日子似黄莲。”在群众中广为流传。

高桥镇

1927年9月,王秀松作为高桥区委负责人担任县南农民武装爆动总指挥,组织农民自卫军跨过倒水河攻进沙河王家地主寨子,大地主王彤宾、王建泽、王昭祺仓皇逃窜。自卫军开仓分粮、分财物,贫苦农民喜气洋洋。

在反动派的暴力屠杀下,“九月暴动”很快失败了,许多农友惨死在敌人的屠刀下。

看到暴动的失败和被屠杀的农友,王秀松十分痛心、站在倒水河边大声喊出他的悲愤:“天上有多少星星哟,地上有多少只眼睛,亲人的鲜血哟,染红了高桥河的水,千愁万恨哟,何时洗雪清。万树红花迎风开哟,万颗红心迎接亲人来,高桥河流水无日无夜响,洗不尽穷人血泪哀。”

1927年11月13日,黄麻起义爆发,王秀松、詹才芳、李先念等率领高桥、桃花、八里等地农民自卫军,以迅雷不及掩耳之势攻下南门。黄麻起义胜利后,王秀松被选为黄安县农民政府委员。

1927年12月,鄂东军主力转移到黄陂木兰山开展游击斗争,并改名为鄂东革命军第七军。王秀松则留下来负责黄安地下党团工作,领导和坚持秘密斗争。在极端困难的处境中,王秀松经常在河边的树林中召集农运积极分子召开秘密会议。他指着滔滔河水向到会的同志们讲:“中国革命的大势就像这滚滚向前的河水,势不可挡!只要我们坚持革命到底,一定胜利!”他还编写革命歌谣“柴山野洼是我房,青苔石板是我床。红薯蕨根是我粮,任何困难吓不倒共产党员!”表明革命到底的心志,鼓舞群众坚定信心。

1928年10月,中共鄂东特委成立,王秀松任书记兼组织委员。他明确提出:“学江西井冈山的办法。”准备创造东起皖西英山、霍山、西至武胜关、大治鄂豫皖边界整个大别山脉的武装割据。这个战略的提出,使鄂豫皖边界斗争有了明确的发展方向,对于促进鄂豫皖边界地区革命斗争的发展和鄂豫皖革命根据地的形成具有重大的意义。

为了扑灭革命烈火,国民党反动派一方面悬赏二千大洋提拿王秀松,另一方面又利用王秀松父亲王建禄的影响,要挟其当清乡团团总。在一次会议上,有人提出怎么处理王建禄,王秀松回答:“按我们的原则办。”1929年秋天的一个夜晚,农民自卫军将王建禄提拿后押到村子前的董家林子里处决了。王秀松大义灭亲的英雄事迹,被群众广为传颂,人们作歌谣颂赞:“共产党员王秀松,一颗红心似火红,率队革除恶霸父,为的人民不受穷。”

1930年春天,王秀松改任红四方面军政治部秘书长。

在频繁的战争中,王秀松深感加强党对军队的领导,做好军队政治工作的重要性,他挤出时间,把自己对这个问题的思考记述了下来。1932年夏天,因抵制张国焘“左”倾路线错误,被非法逮捕。在拘禁期间,他坚决地与左倾路线进行斗争,并用要他写交待的纸和笔撰写了《红四方面军创建史》。这年九月,他带着对妻子和儿子的思念,带着对倒水河的深情被冤杀于河南光山的白雀园。1945年党的“七大”上被追认为烈士。