四月草长莺飞,是人们外出踏青、春游的好时节。但麻疹、手足口病、结核病等呼吸道传染病仍处于多发期。此外,外出踏青时的蜱虫引起的发热伴血小板减少症、食源性疾病也时有发生。小编提醒大家坚持做好个人防护,预防呼吸道传染病、手足口病,外出踏青时注意防范意外伤害、食物中毒、花粉过敏等,保持身体健康,不负大好春光。

麻疹

是由麻疹病毒感染引起的急性呼吸道传染病,主要通过呼吸道飞沫传播。临床表现为高热(体温≥38℃) , 发热2~4天后自耳后、面部开始出现红色斑丘疹,伴有流涕、咳嗽等症状。

预防措施

接种疫苗

接种疫苗是预防麻疹最经济、有效的手段,适龄儿童应及时、规范、全程接种麻腮风疫苗。

保持良好的卫生习惯

室内常通风、勤晾晒被褥、勤洗手,打喷嚏或咳嗽时捂住口鼻,麻疹流行高峰期应避免在人群密集的公共场所逗留。

提高自身免疫力

保证充足睡眠,合理膳食,增加营养,适度进行体育锻炼。

出现症状及时就诊

关注自身健康,一旦出现相关症状应及时就医,并做好个人防护。

手足口病

是一种由肠道病毒引起的急性传染病,主要发生于5岁及以下儿童。该病主要经粪-口途径和呼吸道飞沫传播,接触患者黏膜疱疹液等也可被感染。临床表现主要为发热,手、足、口腔、臀部等部位出现斑丘疹、疱疹。

预防措施

接种疫苗

接种肠道病毒71型灭活疫苗(EV71疫苗)可有效预防肠道病毒71型感染引起的手足口病和其他相关疾病,减少手足口病重症和死亡的发生。

避免接触患儿

尽量减少与患病儿童接触,不要共用餐具、洗浴用品等,防止交叉感染。

保持手卫生

儿童在触摸公共物品后、外出游玩回家后,尤其在饭前、便后,及时做好手卫生,可按七步洗手法,使用肥皂和流动的水洗净双手。

减少聚集

手足口病流行期间尽量不要带儿童到人群聚集的公共场所。

保持空气流通

教室、房间等儿童聚集场所要经常通风(每日2次、每次30分钟以上),保持空气流通。

结核病

是一种由结核分枝杆菌引起的慢性传染病,主要侵犯肺部(俗称“肺结核”)。结核分枝杆菌主要通过呼吸道传播,患者咳嗽、打喷嚏或大声说话时,含菌飞沫悬浮于空气中,健康人群吸入后可能感染。肺结核的常见症状有咳嗽≥2周、咳痰、痰中带血、伴有低热(午后明显)、盗汗等。

预防措施

接种疫苗

新生儿及婴幼儿应及时接种卡介苗,减少重症结核感染的风险。

科学佩戴口罩

在人口密集且通风不良的场所,应佩戴口罩以减少感染风险。

保持良好的卫生习惯

保持双手清洁,定期开窗通风,保持室内空气新鲜,保持衣物清洁干燥。

增强自身抵抗力

通过合理饮食、适量运动、充足睡眠等方式,提高身体免疫力。

高危人群定期筛查

与结核病患者有密切接触史者、HIV感染者、糖尿病患者和免疫力低下者等高危人群,应每年进行体检和筛查。确诊结核病的患者,应尽早进行规范治疗。

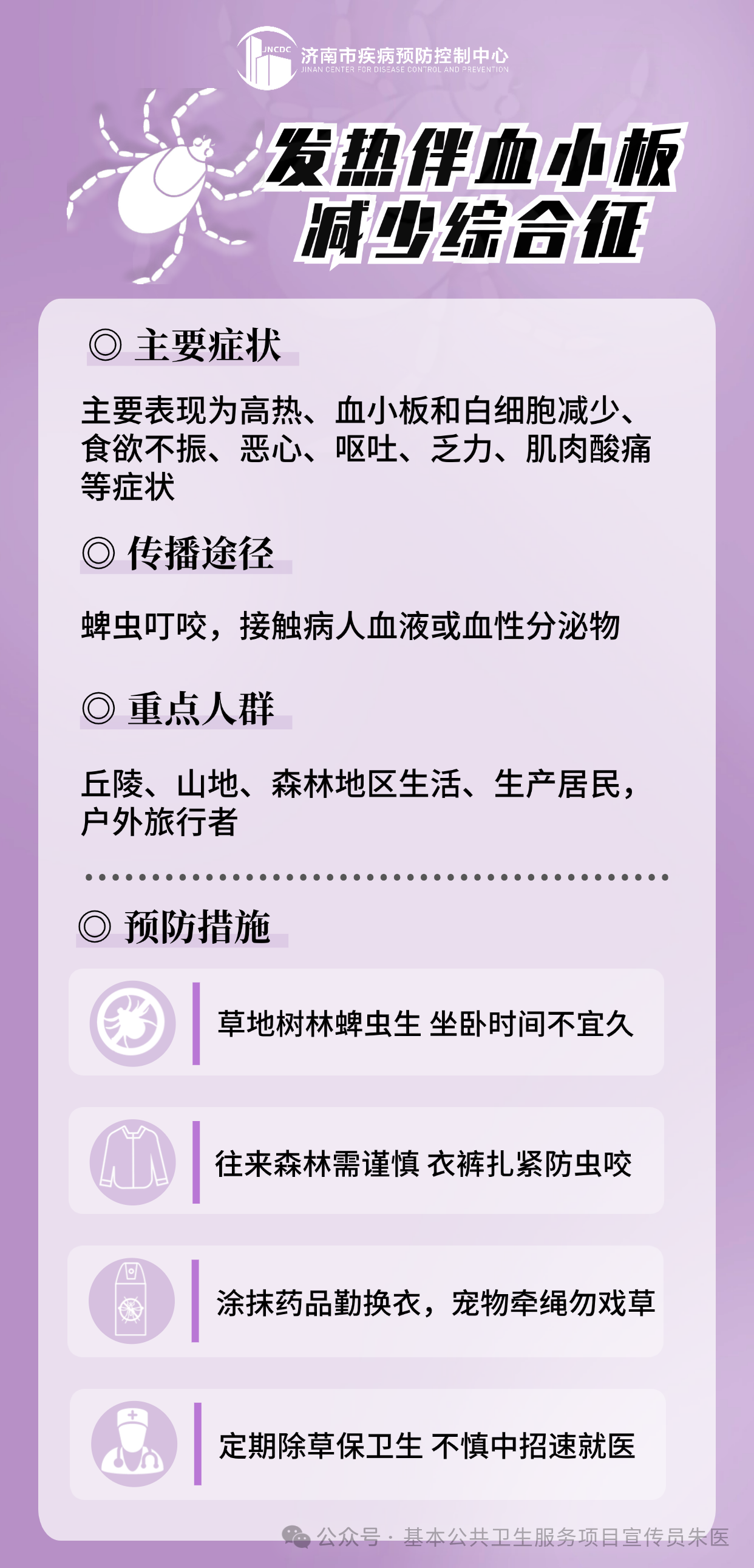

发热伴血小板减少综合征

俗称“蜱虫病”,是一种由发热伴血小板减少综合征病毒感染引起的,以蜱为传播媒介的自然疫源性疾病。该病的潜伏期一般为5~14天,临床表现以发热(多在38℃以上)、血小板减少、白细胞降低为主要特征,可伴有恶心、呕吐、头痛和肌肉酸痛等。人群普遍易感,在山区、丘陵及林地等地方性流行区域生活生产的居民、劳动者,以及赴该地区户外活动的旅游者感染风险较高。

预防措施

远离野草灌木

避免在蜱类主要栖息地如草地、树林等环境中长时间坐卧。如需进入此类地区,应当注意做好个人防护,穿长袖衣服;扎紧裤腿或把裤腿塞进袜子。

定期清理环境卫生

清除杂草,清理垃圾,打扫禽畜圈舍,防止蜱虫孳生。如果发现宠物或牲畜有蜱虫寄生,可以用杀蜱药剂进行药浴。

加强个人防护

蜱虫活跃季节,进行园艺、采茶、露营等活动时穿长袖衣裤,喷洒趋避剂(含避蚊胺等)。

进入室内做好检查

户外活动回家后要仔细检查皮肤、衣物、背包和宠物,防止通过衣物和宠物把蜱带回家。

布鲁氏菌病

简称“布病”,是由布鲁氏菌侵入机体引起的一种人兽共患病,主要经皮肤粘膜直接接触感染。感染后患者可出现长期发热、多汗、乏力、关节疼痛等症状,严重影响劳动能力,俗称“懒汉病”。牧民、屠宰工、皮毛工人、兽医等为高风险人群。

预防措施

高风险人群做好个人防护

养殖户应定期对牲畜圈舍进行消毒处理,在牲畜发生流产的情况下不要直接用手接触流产产物和死胎,注意穿戴工作服、手套、口罩等个人防护装备。

注意食品安全

不要食用未经检疫或来路不明的牛羊肉、病死畜的肉,牛羊肉要煮熟后食用。

做到生熟分开

家庭用的菜刀、案板等,要做到生食、熟食分类使用,避免交叉污染。

食源性疾病

细菌性食源性疾病

● 注意个人卫生,饭前便后勤洗手,养成良好的个人卫生习惯;

● 改变不良饮食习惯,不暴饮暴食,不喝生水、不吃未煮熟煮透的食物和生冷食品;

● 按需采购食品,在低温或通风阴凉处存放食品,现做现吃;

● 加工食品时注意生熟分开、烧熟煮透,吃剩的食物及时放冰箱,食用前要彻底加热,重复加热不超过一次;

● 工厂、学校等集体用餐单位需加强对食品、饮用水、厨房环境的卫生管理工作,定期组织食堂从业人员进行健康体检。

有毒动物食源性疾病

重点关注河豚鱼中毒。

每年3-5月是河豚鱼产卵的季节,也是所谓的河豚鱼最肥美的时候,但此时的河豚鱼毒性最强,如加工处理不当,食用后很容易导致中毒。

河豚鱼中毒后发病急速且剧烈,潜伏期短,一般在10分钟到3小时,症状通常表现为早期手指、口唇、舌有刺痛感,随后出现恶心、呕吐、腹泻等胃肠症状,同时伴有四肢无力、发冷、口唇、指尖和肢端知觉麻痹等,并有眩晕,重者瞳孔及角膜反射消失,四肢肌肉麻痹,甚至全身麻痹、瘫痪,最后出现语言不清、血压和体温下降。

河豚鱼中毒一般预后较差,常出现因呼吸麻痹、循环衰竭而死亡的情况,且目前尚无特效解毒剂。

预防河豚鱼中毒的重点是不购买、不自行捕捞和食用野生河豚鱼,如有误食河豚鱼后出现呕吐、腹泻、麻痹等不适时,应立即就医,以免耽误救治最佳时机。

真菌性食源性疾病

每年春、秋季为野生毒蘑菇生长旺季,毒蘑菇危害大,中毒症状表现多样,包括胃肠道症状、神经精神症状、溶血症状、肝肾损害症状和类光过敏症状等,其中以脏器损害最为凶险,死亡率高。

预防毒蘑菇中毒的重点是不采食野生蘑菇、不购买来源不明的野生蘑菇,如发生误食毒蘑菇中毒的情况,应立即采取刺激口咽催吐等措施,立即就医,并尽可能保留剩余食物供检测。

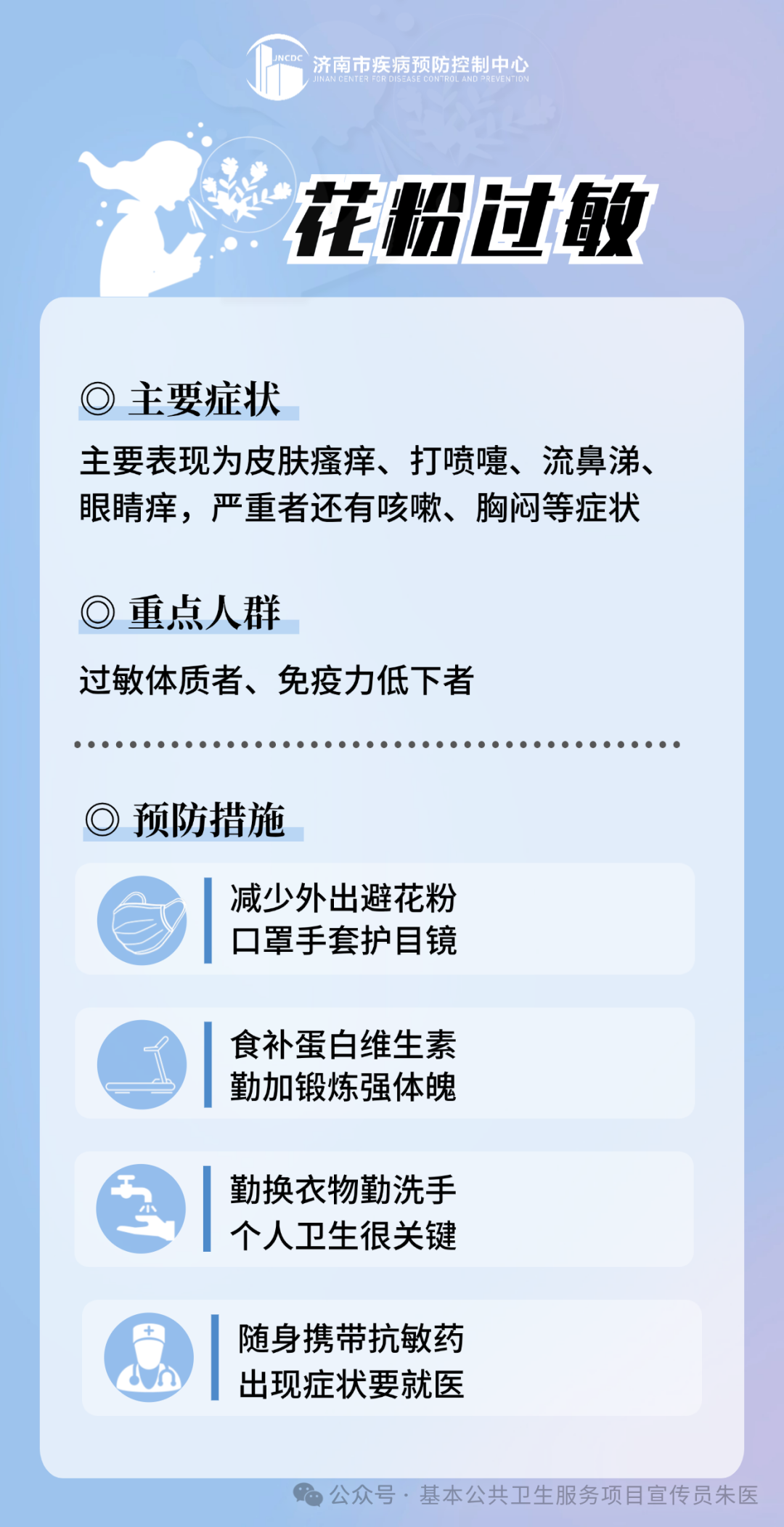

过敏性疾病

春季花粉、尘螨等增多,是过敏性疾病高发的季节,过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、湿疹、过敏性哮喘等疾病多发。

主要预防措施:

(一)减少接触过敏原。若对花粉等过敏,应采取防过敏措施,如出门穿长袖衣物、戴口罩、戴墨镜、避免大风天气出门等。日光性皮炎也是春夏季多见的过敏性皮肤病,因此参加户外活动的次数和时长应循序渐进,并做好防晒。

(二)尘螨也是常见的过敏原,可引起过敏性鼻炎或过敏性哮喘等,因此需注意居家卫生,常通风、打扫,保持清洁。过敏性鼻炎发作时,可以用0.9%生理盐水进行清洗鼻子。

(三)坚持规律和适当的体育锻炼,增强免疫力。

(四)若感到皮肤发痒、全身发热、咳嗽时,应马上远离可能的过敏原,若症状严重时,及时就医。

来源:基本公共卫生服务项目宣传员朱医