红安网消息 3月18日,由湖北红安革命纪念地管理中心倾心打造的红色情景剧《铁血红医情》,在七里坪镇熊家咀村鄂豫皖红军总医院第一分院旧址成功首演。

剧照

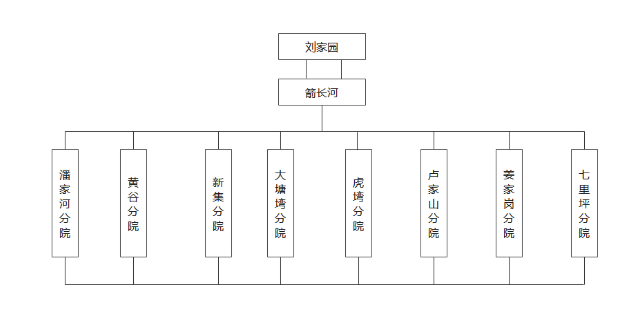

据了解,1929年5月初,在鄂豫皖边区党组织领导下,在湖北省黄安县(今称红安县)刘家园成立了红军医院。红军医院起初成立时,几乎没有什么医疗设备,也没有病房,多数药品和器具是通过“交通队”化装后去汉口买来的,只能对内科、外科一般疾病作处理。到了1930年1月,随着红军部队不断壮大,战争频繁, 伤病员大量增加,加之根据地地方群众来就医的人数逐渐增多,在边区党组织的关怀下,红军医院有了进一步的发展。1930年5月,是红军作战次数最多的月份,医院接收伤病员多达几百人,其中有许多是俘虏兵。这时的医院已被称为鄂豫皖红军总医院。1931年3月,医院更名为鄂豫皖红军总医院。迁至黄安县箭厂河(今属河南省新县箭厂河乡)。同时,鄂豫皖红军总医院为了适应作战需要, 也进一步扩大。医院下设三大部:医务部、政治部、经理部。到1932年6月,医院已拥有工作人员300余人, 收容伤病员可达400余人,驻守在河南省新县的箭长河。除红军总医院外,跟随部队行动的还有8个分院(分所),每个分院有3名医官和1一7名看护不等。分别驻守在潘家河、黄谷、新集、大塘湾、虎湾、卢家山、姜家岗(熊家咀村)、七里坪等地附近。

鄂豫皖红军总医院从医务人员培育、制度建设、组织体系架构、医防融合、药械管理等方面进行了创新性探索。

在医务人员培育方面,1931年9月,为了进一步解决医生人数不足的问题,鄂豫皖苏区政府决定在后方开设医务训练班,教学讲究速成,主要开设内科、外科、人体解剖、药物学等课程,并重点讲解几种苏区常见传染病的治疗方法。学员毕业后被分配到不同的岗位,为苏区医疗卫生工作贡献自己的力量,其中许多人也为抗日战争时期的鄂豫皖根据地医疗卫生工作作出贡献。

在制度建设方面,为加强鄂豫皖革命根据地医疗卫生工作的法制性,1931年9月颁布的《鄂豫皖区苏维埃政府优待医生条例》中规定医生享有“分地之权”“其子弟有免费受教育之权”“不纳租金”等福利待遇,这体现出鄂豫皖苏区党和政府对医务工作者的重视和对知识分子的团结。这一时期也初步制定了医院的院规,如当时的第五分医院收治伤员需要所在单位和苏维埃政府的介绍信,医院工作人员和伤病员外出和归队需要请假和销假,每天按时作息并安排锻炼和文娱活动,晚上还需要点名。这有利于加强鄂豫皖革命根据地医疗卫生工作的法制性,更好地促进苏区卫生事业发展。

在组织体系建设方面,鄂豫皖红军后方总医院下设四部、一班、七院。四部分为管理警卫排、通信排等的院务部,下设组织科、宣传科、共青团委会等的政治部,分管内科、外科、卫生队等的医务部和由供管科、军需科和财务科组成的经理部;一班为负责培养医务人员的红色医务训练班;七院则是后方总医院中下属的一所中医院和六所分院。

在医防融合方面,面对鄂豫皖根据地大量群众染病的情况,苏区政府发出开展群众性卫生运动的号召。通过深入村庄宣传动员,不仅清除了污秽垃圾,还纠正了许多农户的不良卫生习惯。1931年,苏区政府在“内务委员会”下设卫生局,不仅负责制定卫生计划和工作条例,而且亲自办理饮食清洁、医生登记、防疫卫生检查、水检查等各项事宜。政府在连队救亡室设卫生委员和卫生干事,负责卫生宣传教育,如办墙报、反映情况、介绍卫生防病知识等;还组织开展卫生活动,如制止喝生水和吃不清洁食品;同时安排专门的内务值日人员照顾病员的饮食、开水、服药和穿脚泡等。

在药械管理方面,受限于战争时期混乱的环境和落后的医疗卫生水平,药品往往很难买到。苏区时期,红军医院的药品一部分由地下工作人员从白区秘密购回,另一部分从敌人手里夺来和由红军特务队从豪绅地主处索取。但这些药品远远不能满足根据地医院的需要,因此,红军医院的医务人员们自己制造了许多药品。大别山中药种类繁多、质量良好,红军医院的医务人员便依托这一优势充分发挥主观能动性,自制药品。1931年在湖北麻城成立的第一个红军中医院就进行了用中药治疗的尝试。他们用大蒜、艾叶灸穴位治疗疟疾,采柴胡、葛根、桔梗治感冒,挖黄苓、蒲公英治疗腹泻,用黄酒浸泡或桔梗水煮过的纱布包扎伤口。他们也自制脱脂棉、纱布、绷带和其他溶液及丸剂,基本上补充了战伤外科、消毒杀菌和常见消化系统、呼吸系统、皮肤病等常用药品。面对恶劣的外部环境,医疗卫生工作者们自己探索制药和治疗的方法,正体现出共产党人逢山开路、遇水架桥的精神。

综上可见,苏区时期和抗日战争时期的鄂豫皖根据地都注重群众路线。苏区时期运输队、担架队等吸收村民劳动,同时发展群众医疗卫生福利事业;抗日战争时期发展群众医疗卫生福利事业。都注重对医疗卫生知识的宣传与科普,也都重视医疗卫生教育。抗战时期进一步完善苏区时期的卫生技术人才的培养和任用制度,使之更适应全面抗战时期的新形势。在发挥主观能动性解决药品和医疗用品短缺的问题方面,二者的做法也具有连续性。

由此,我们想到如何开展红安县紧密型县域医共体建设。

刘家园红军总医院是鄂豫皖革命根据地早期的重要医疗机构,其发展历程体现了革命时期医疗资源的整合与优化,为红军和根据地人民提供了重要的医疗保障。如今,红安县紧密型县域医共体建设也体现了类似的资源整合理念,通过整合县、乡、村三级医疗卫生资源,推动医疗服务的均衡化和高效化。

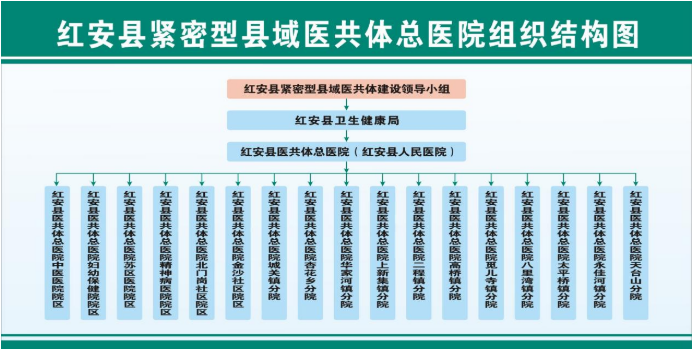

在组织架构与资源整合上,红安县紧密型县域医共体以县人民医院为主体,整合其他公立医疗卫生机构,形成“1+16+N”的机构格局。这种模式类似于刘家园红军总医院及其分院的设置,通过整合资源,实现医疗服务的全覆盖。医共体总医院将统筹管理县域内所有公立医疗机构,包括乡镇卫生院和村卫生室,形成服务共同体、责任共同体、利益共同体和管理共同体。

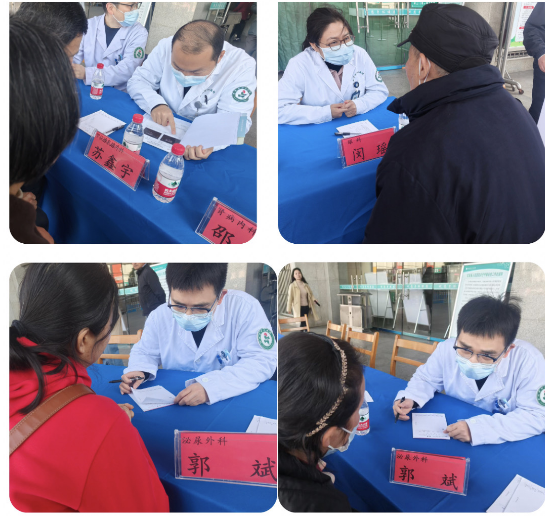

在人员培育和提高医疗服务能力上,医共体总医院和县中医医院院区积极推进三级医院医疗服务能力建设,积极创建省级重点专科。同时,通过人员、技术、服务、管理“四个下沉”方式,提升基层医疗卫生机构的服务能力。

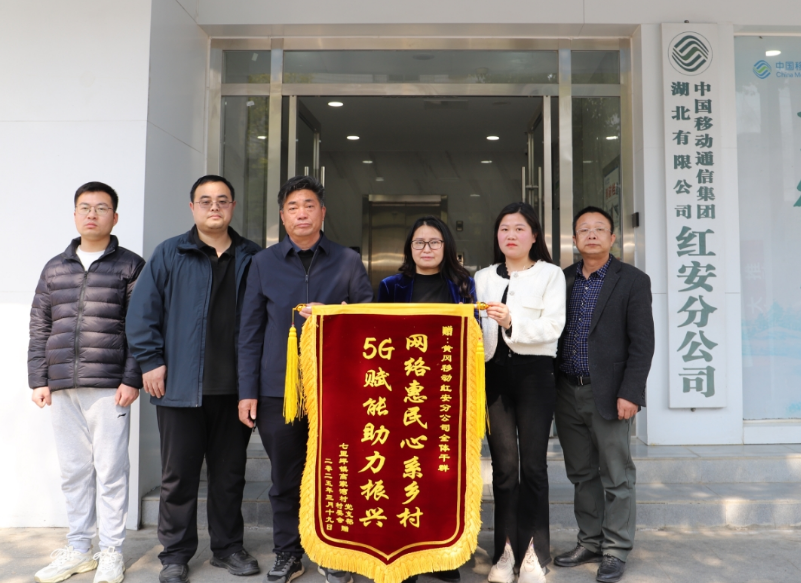

在信息化建设上,红安县紧密型数字医共体建设项目正在推进,计划通过建设县域健康数据中心和医共体集成平台,实现医共体内信息资源共享和业务协同。这将提高医疗服务的效率和质量,类似于当年红军医院通过优化管理提升医疗服务能力。

在分级诊疗与医保支持上,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。医保政策也将支持紧密型县域医共体建设,通过医保支付方式的改革,引导患者合理就医。

总的来看,历史与现实具有惊人的联系,刘家园红军总医院在革命时期为红军和根据地人民提供了重要的医疗保障,体现了在艰苦条件下对医疗资源的高效利用和整合。如今,红安县紧密型县域医共体建设通过整合县、乡、村三级医疗卫生资源,推动医疗服务的均衡化和高效化,这不仅是对历史经验的传承,也是现代医疗改革的重要举措。