红安网消息 黄安(红安)历史上办过许多书院,对地方文化教育和士习民风产生重要影响。天窝书院无疑是其中重要一所,书院原址可以从《黄安县志》中找到记载,但书院已损毁,遗址难以考证,为找到佐证资料,湖北楚黄文化传媒有限公司一行多次前往杏花乡五云山探访。

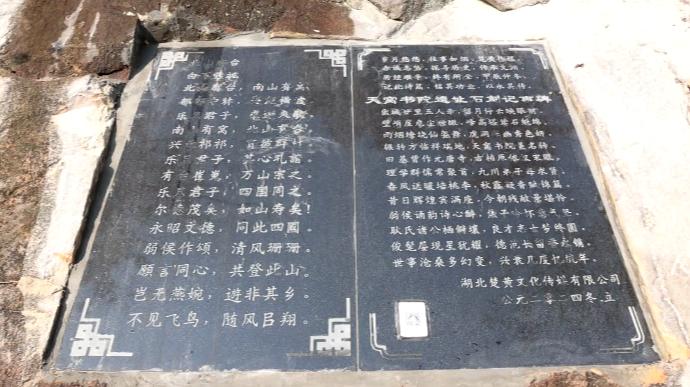

12月24日,楚黄文化传媒会同杏花乡五云山村村委会,在前期探访过程中寻找到的一处摩崖石刻设立记事标志,复制还原石刻内容,并采取一系列措施加以保护。

“楚黄耿氏”文化传承人、耿定向第十四世孙耿纪福介绍说:“我的家在天窝书院的山脚下,小时候就知道这个碑,但不知道刻的是什么内容。楚黄文化传媒一起来我们就反复试,在上面泼水,字明显就清晰了,我们就发现了‘愿言同心,共登此山。不见飞鸟,随风㠯(以)翔’。因为㠯是异体字,没有认出来,但是对照后,知道是这个字,随后楚黄文化传媒一起就进行考察,作了碑石简介,然后刻表以记,以永其传。”

此处摩崖石刻位于五云山天窝书院遗址的西面约50米远的一块石壁上。石刻离地约3米,长183厘米,宽95厘米,字体为阴刻楷体,大小约6厘米见方,全文28句,每句4字,共112字。由于年代久远,字迹已经变得斑驳,难以辨识。但这首诗全文在《黄安县志》中有明确记载,由焦竑所著,焦竑是耿定向的学生,也是万历17年明朝状元。

红安县政协文史专员王恒忠介绍说:“这个碑就提到北山有台,南山有窝,北山有台就是指背面有天台书院,南山有窝是指南边有天窝书院,这两个书院培养多名科举人才,所以焦竑主要是歌颂他的老师耿定向,在讲学方面作出的突出贡献,第二个就是天窝书院的影响力,在全国影响很大,李贽在天窝书院也讲过学,也著过书,天窝书院是鄂东北学术研讨重要驻点。”

书院真正在社会成为主流,蔚然成风是在黄安建县后的明万历年间,首创书院是耿定向和他的二弟耿定理。耿定向尚未致仕时,就在其家乡不远处建立了天窝书院,致仕后又在天台山顶峰建一座天台书院,他的二弟耿定理在老宅附近建钓台书屋。此后一些有功名的饱学之士和家境殷庶的宿儒耆老相互比附地建起了自己的书院、别业、社学等,都以建学馆、书院进行研经讲学,育子著说。

耿纪福说:“自从天窝书院建成后,吸引了全国各地的文人学士纷至沓来,其中包括非常有名的李贽、孙应鳌等等文学大家都接踵而至。当时其他的地方的书院明朝已经禁止了,应为耿定向与当朝首辅张居正的特殊关系,所以天窝书院没怎么禁止,全国各地的文人学士都来,第一是拜访,第二是学习,第三有些有识之士来讲学、论学,所以这样焦竑大部分时间是在这里读书,既学又讲学,最后成为了状元。”

当时黄安建有天台、洞龙、天窝、云台、钓台、石林、桃花等七大书院。但在天窝书院,李贽、耿定向二位理学、道学名家的学术论战,造就了一批理学著作的产生和问世,引来全国许多文人学士若鹜趋驰,让这所书院享誉全国。

王恒忠说:“天窝书院在黄安的历史上是建的最早,有452年历史,天窝书院的影响力最广,耿定向在这里讲学收徒,教化子民起了很大作用,在建黄安县以前,社会很不稳定,通过办书院、讲学、教化,促使民心顺,学子学业有成,这个书院培养出了一个状元,三个进士和多位举人,在红安文化教育历史上有很重要的地位,所以在清末的时候把黄安县志把天窝书院列为第一就是这个原因。”

历史转眼成云烟,唯有文字永留存。斯人已远去,但此处石刻却是天窝书院存在于此的有力佐证,印证了这一段辉煌的历史。